https://revistacon-secuencias.com

Publicación del Foro de Reflexión sobre la Realidad Salvadoreña – FORES–

No. 11, mayo - agosto, 2025 Revista cuatrimestral. San Salvador, El Salvador, Centroamérica

La protección internacional de los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales de las poblaciones indígenas

International protection of the traditional knowledge and cultural expressions of indigenous peoples

|

Este trabajo tiene la licencia

Recibido: 09/10/2024 Aprobado: 23/01/2025

|

Oscar Martínez Peñate[77]Director de la Editorial Nuevo Enfoque https://orcid.org/0000-0002-0032-4895

|

Resumen

La coordinación de las diferentes organizaciones de los Pueblos Indígenas a nivel nacional les proporcionará capacidad de negociación con el Estado salvadoreño y con instituciones internacionales, para proponer modificaciones o reservas a los tratados internacionales que sean lesivos a los conocimientos tradicionales y a las expresiones culturales de los indígenas; asimismo, para lograr la firma y ratificación de instrumentos internacionales que protejan los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales indígenas. En la protección de los conocimientos tradicionales y expresiones culturales de los Pueblos Indígenas se requiere que el Estado firme y ratifique los instrumentos internacionales que protegen los derechos fundamentales de los Pueblos Indígenas se refiere a la protección internacional de los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales de las poblaciones indígenas.

Palabras claves: Desigualdad cultural, Discriminación cultural, Identidad cultural, Conservación de los bienes culturales, Patrimonio cultural.

Abstract

The coordination of the different organizations of the Indigenous Peoples at the national level will provide them with the capacity to negotiate with the Salvadoran State and international institutions, to propose modifications or reservations to the international treaties that are harmful to the traditional knowledge and cultural expressions of the indigenous people; likewise, to achieve the signature and ratification of international instruments that protect the traditional knowledge and cultural expressions of the indigenous people. The protection of traditional knowledge and cultural expressions of Indigenous Peoples requires that the State sign and ratify the international instruments that protect the fundamental rights of Indigenous Peoples refers to the international protection of traditional knowledge and cultural expressions of indigenous peoples.

Key words: Cultural inequality, Cultural discrimination, Cultural identity, Conservation of cultural property, Cultural heritage.

Conocimientos tradicionales y expresiones culturales indígenas

Los conocimientos tradicionales lo constituyen las sapiencias ancestrales que poseen los miembros de las comunidades indígenas sobre diferentes disciplinas, por ejemplo, medicina, astronomía, arte culinario, agricultura, artesanía, cosmovisión, espiritualidad, biodiversidad, etc., y que se han transmitido, por lo general, de forma oral y se han practicado por generaciones.

Los conocimientos tradicionales contribuyen a la formación de la identidad como pueblos indígenas, y han sido objeto de cambios en el devenir, resultado entre otros, de las dinámicas y procesos sociales, políticos, económicos, culturales y naturales, no significa, que por ser ancestrales se han conservado inamovibles o inmutables en el tiempo.

El cambio que se ha dado, a través de la historia en los conocimientos tradicionales y en las expresiones culturales indígenas, es la innovación continua, que ha sido acumulativa generacionalmente hasta el presente, significa, que las comunidades indígenas son creadoras de conocimientos científicos y de innovaciones tecnológicas.

Los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales indígenas son el elemento cohesionador entre los miembros de las comunidades indígenas, y es uno de los elementos identitarios, asumidos por los indígenas y reconocidos por terceros. Según la UNESCO, en la Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, en el Art.4, numeral 3: “Las expresiones culturales son las expresiones resultantes de la creatividad de personas, grupos y sociedades que poseen un contenido cultural” (2005, p.5)

Cuadro 1. Ejemplos de expresiones culturales tradicionales

|

Expresiones culturales |

Ejemplos

|

|

Expresiones verbales |

Historias, leyendas, poesía, enigmas, signos, elementos del lenguaje como los nombres, las palabras, los símbolos y las indicaciones, etcétera;

|

|

Expresiones musicales |

Canciones y música instrumental;

|

|

Expresiones corporales: |

Danzas, juegos, representaciones artísticas o rituales, estén o no fijadas en un soporte;

|

|

Expresiones tangibles |

Pinturas, tallas, joyería, forja, textiles, diseños, alfombras, esculturas, alfarería, terracota, mosaicos, labores de punto, cestería, talla en madera, indumentaria; instrumentos musicales; obras arquitectónicas, etcétera.

|

Fuente: elaboración propia, datos obtenidos de la OMPI (2015). Propiedad intelectual y recursos genéticos, conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales. Ginebra. Organización internacional de la Propiedad Intelectual.

Las expresiones culturales tradicionales es la forma y el cómo hacer, asimismo, la objetivación o materialización de los conocimientos tradicionales, por ejemplo, la espiritualidad a través de los ritos, el conocimiento medicinal de una planta mediante la utilización para curar una enfermedad, la cultura puede ser a través de una artesanía, vestimenta, danza o música tradicional.

La labor de la OMPI en materia de conocimientos tradicionales aborda tres esferas distintas pero relacionadas: los conocimientos tradicionales en sentido estricto (conocimientos técnicos especializados, prácticas, aptitudes e innovación relacionados, por ejemplo, con la biodiversidad, la agricultura o la salud); las expresiones culturales tradicionales/expresiones del folclore (manifestaciones culturales como música, arte, diseños, símbolos e interpretaciones y ejecuciones); y los recursos genéticos (material genético de valor real o potencial encontrado en plantas, animales o microorganismos) (OMPI, 2016b, p. 1).

La OMPI realiza dos distinciones de expresiones culturales, sin embargo, le faltó la concepción cosmogónica y del inframundo, de igual manera, las prácticas de la espiritualidad indígena, relacionadas con los conocimientos recién mencionados. La OMPI, no está interesada desde el punto de vista de la propiedad intelectual en estos tipos de conocimientos tradicionales y expresiones culturales indígenas.

Para la OMPI los conocimientos tradicionales incluyen las expresiones culturales. "El término “conocimientos tradicionales” se utiliza en sentido general, abarcando el contenido del conocimiento mismo así como las expresiones culturales tradicionales”(OMPI, 2016d, p. 1). Sin embargo, la OMPI un año antes afirmaba acerca de los conocimientos tradicionales y de las expresiones culturales indígenas; “No existe por el momento una definición oficial y de aceptación general de dichos términos. De ahí que la OMPI utilice definiciones operables” (OMPI, 2015c, p. 13).

En El Salvador, no existe en la Constitución de la República, ni en las leyes secundarias la definición de conocimientos tradicionales, caso contrario, en otros países como Perú, Ecuador y México.

Cuadro 2. Definiciones de conocimientos tradicionales en Perú, Ecuador y México

|

País |

Conocimientos Tradicionales

|

|

Perú Ley que establece el Régimen de Protección de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas vinculados a los recursos biológicos (2002) |

Art.2 b) Conocimiento colectivo. - Conocimiento acumulado y transgeneracional desarrollado por los pueblos y comunidades indígenas respecto a las propiedades, usos y características de la diversidad biológica

|

|

Ecuador Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (2016) |

Artículo 511.- Conocimientos tradicionales. - Son todos aquellos conocimientos colectivos, tales como prácticas, métodos, experiencias, capacidades, signos y símbolos propios de pueblos, nacionalidades y comunidades que forman parte de su acervo cultural y han sido desarrollados, actualizados y transmitidos de generación en generación. Son conocimientos tradicionales, entre otros, los saberes ancestrales y locales, el componente intangible asociado a los recursos genéticos y las expresiones culturales tradicionales.

|

|

México Ley General de Protección a los Conocimientos Tradicionales de los pueblos indígenas (2004) |

Artículo 2. Para los propósitos de la presente Ley, se entenderá por: III. Conocimientos Tradicionales: Todo el conjunto de prácticas y saberes colectivos de los pueblos indígenas referidos a la biodiversidad, a la salud-enfermedad y al manejo de los recursos orientados al bienestar comunitario, los cuales han sido transmitidos de generación en generación, así como sus manifestaciones artísticas y culturales, que conjuntamente con aquellos, conforman su patrimonio cultural;

|

Fuente: elaboración propia, datos obtenidos de normativas de Perú, Ecuador y México.

Para los miembros de las comunidades indígenas, el conocimiento tradicional y las expresiones culturales, son un modo de vida cotidiano, es su cultura del diario vivir, y tienen íntima relación con la cosmovisión y espiritualidad indígena, algunos son de conocimiento y uso colectivo, otros son compartidos únicamente en grupos elites por considerarlos sagrados, lo cual constituye una muestra de respeto, por esa razón, el compartimiento es selectivo entre miembros escogidos en la comunidad de acuerdo con perfiles y parámetros por ellos establecidos. Por lo tanto, la protección de la propiedad intelectual de las expresiones culturales no se puede brindar sin tomar en cuenta los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas.

Protección de los CT y de las ECI

Los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales que datan de milenios, siglos, decenios, o por considerarse de origen prehispánico y de uso común diario de los pueblos originarios; las transnacionales y los empresarios nacionales, se han apropiado y lucrado de una sabiduría que le pertenece histórica y étnicamente a los indígenas. No obstante, los conocimientos científicos si son protegidos, y en algunos casos esos conocimientos científicos e innovaciones tecnológicas tienen a la base el conocimiento tradicional y las expresiones culturales de los indígenas.

Dada la importancia, trascendencia y necesidad de proteger y conservar los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales, algunas organizaciones internacionales, se han pronunciado a favor, por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Comité Intergubernamental sobre Recursos Genéticos y Propiedad Intelectual y Conocimientos Tradicionales y Folclor (IGC) es un organismo de la OMPI, la OEA, el Foro Intergubernamental de Bosques de la ONU, la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo (UNTAD), la FAO, la UNESCO y la OIT.

Los objetivos de la protección de los conocimientos tradicionales son los siguientes:

a- Promover el respeto, protección, preservación, aplicación más amplia y desarrollo de los saberes ancestrales y conocimientos colectivos de los pueblos indígenas.

b- Garantizar la pervivencia de los pueblos indígenas y la consolidación de la identidad cultural, teniendo presente que los saberes ancestrales hacen parte de la cosmovisión indígena.

c- Fomentar el intercambio de los saberes ancestrales y potenciar su utilización al interior de las propias comunidades indígenas.

d- Garantizar el mantenimiento de los conocimientos ancestrales colectivos e integrales de los pueblos indígenas para que estos pervivan.

e- Garantizar que el uso de los saberes ancestrales y los conocimientos colectivos se realice con el consentimiento informado previo de los pueblos indígenas

f- Garantizar y establecer directrices para una distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los conocimientos indígenas, con miras a fortalecer el desarrollo sostenible de los propios pueblos indígenas y de los países de la región.

g- Evitar que se concedan patentes de invención u otros sistemas de derechos de propiedad intelectual obtenidas o desarrolladas a partir de conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas cuando se accedan irregularmente a éstos (Cruz, Muyuy, Viteri, Flores, & González, 2005, p. 29).

La protección a los conocimientos tradicionales y a las expresiones culturales es una muestra de respeto de los derechos humanos de los indígenas y a su a modo de vida. La protección impide el uso indebido y la apropiación no autorizada, así, evitar que se continúe con el irrespeto a la cultura indígena, el saqueo y el lucro de compañías nacionales y extranjeras.

|

Cuadro 3. Los instrumentos interamericanos de protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y tribales

|

|

|

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre |

Es fuente de obligaciones jurídicas para los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos [OEA]; y estos deben interpretarse y aplicarse “con debida consideración de los principios particulares del derecho internacional en materia de derechos humanos que rigen los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas”; y se interpreta y aplica las disposiciones pertinentes de la Declaración Americana “a la luz de la evolución actual en el campo del derecho internacional en materia de derechos humanos, conforme lo ilustren los tratados, la costumbre y otras fuentes pertinentes del derecho internacional”. |

|

La Convención Americana sobre Derechos Humanos |

En la convención se encuentran varios artículos relacionados el derecho de propiedad con el artículo 21 (derecho a la propiedad), protegen los derechos territoriales de los pueblos indígenas y tribales y sus miembros. En ausencia de referencias expresas a los pueblos indígenas y tribales en el Art. 21, la CIDH y la Corte Interamericana han utilizado las reglas generales de interpretación establecidas en el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados Art. 28 y el artículo 29.b de la Convención Americana. El Art. 29.b de la Convención Americana prohíbe la interpretación restrictiva de los derechos recogidos en la Convención (principio pro homine); en consecuencia, la CIDH y la Corte han interpretado el contenido del artículo 21 de la Convención Americana a la luz de los desarrollos normativos en el derecho internacional de los derechos humanos en relación con los derechos de los pueblos indígenas.

|

Fuente: Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales, sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales, norma y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/II, Doc. 56/09, 30 diciembre 2009.

Algunas de las ventajas de la protección de los conocimientos tradicionales y de las expresiones culturales de los pueblos indígenas son: fomento e incentivo de la cultura e incidencia en el desarrollo de las comunidades indígenas a través de actividades de capacitación y comercialización de sus productos; elaboración de políticas públicas y gobernanzas encaminadas a preservar, salvaguardar y convertir la cultura de la localidad en polo de desarrollo territorial; participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de su utilización por terceros; preservar y enriquecer la multiculturalidad; resguardar la gobernabilidad democrática; proteger el patrimonio cultural tangible e intangible del país; la consulta previa, libre e informada sobre programas y proyectos de prospección, energéticos, turísticos, agroindustriales, obras públicas, creación de parques nacionales, comercialización de los recursos naturales y urbanísticos que pueda afectar directa o indirectamente el territorio y la cultura de los pueblos indígenas.

La protección de los conocimientos tradicionales y de las expresiones culturales de los indígenas, para que sea efectiva se contempla en un cuerpo normativo, la cual regula la utilización, y se establecen sanciones al incumplimiento de la misma. “Empresas (públicas y privadas) están ávidas por apropiarse de los recursos estratégicos (agua, biodiversidad, gas, petróleo, minerales, bosques) que están ubicados en zonas donde habitan estos pueblos (Martí-i-Puig, 2014, p. 250).”

Existen diferentes tipos de protección a los conocimientos tradicionales y de las expresiones culturales: protección preventiva; protección positiva y protección internacional.

Consiste en preservar o salvaguardar en el tiempo los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales, asimismo, para impedir que personas ajenas a la comunidad indígena adquieran derechos de propiedad intelectual, una de las formas, es a través, de la compilación, inventario o catalogación de los conocimientos tradicionales y de las expresiones culturales y crear una base de datos, esta puede estar constituida de videos, audios, fotografías, textos, etc. La OMPI ha publicado una Guía para la catalogación de conocimientos tradicionales (2017a), entre otros, aborda en qué consiste la catalogación y por qué es importante.

Con la catalogación, un examinador de patentes al verificar la solicitud, y si forma parte de la base de datos la rechaza, de esta manera se previene la piratería, también sirve para impugnar la validez de patentes e invalidar el mantenimiento ilegítimo de propiedad intelectual. “Las estrategias preventivas también pueden utilizarse para proteger manifestaciones culturales sagradas, como símbolos o palabras sagradas, evitando que sean registrados como marcas por terceros”(OMPI, 2016c, p. 2).

La OMPI ha tomado medidas preventivas, entre ellas cabe señalar las modificaciones introducidas en la documentación mínima del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y la Clasificación Internacional de Patentes (CIP) para mejorar las búsquedas en el “estado de la técnica” e impedir que se concedan patentes por error. En 2003, se acordó que determinada documentación sobre conocimientos tradicionales, por ejemplo, el Indian Journal of Traditional Knowledge y el Korean Journal of Traditional Knowledge, se incluyan en la documentación mínima del PCT. En 2006, se modificó la CIP para incluir una categoría sobre conocimientos tradicionales, que abarca los medicamentos herbarios tradicionales (OMPI, 2015b, p. 2).

Sin embargo, la protección preventiva, tiene aspectos cuestionables, en el sentido, que las bases de datos pueden ser apropiadas y utilizadas por personas y empresas ajenas a las comunidades indígenas, en contra de la finalidad por las que se crearon. Esta forma los convierte en vulnerables y de fácil acceso, sino se crea una normativa que sanciones a los infractores.

En la India se ha establecido una base de datos de sus conocimientos tradicionales y objeta solicitudes de patentes que poseen conocimientos tradicionales, ha logrado evitar que se concedan patentes y preservado para las futuras generaciones el conocimiento tradicional. “La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO de 2003 obliga a las Partes a catalogar los CC.TT. y las ECT como medio de salvaguardar el patrimonio cultural”(OMPI, 2016a, p. 1).

En El Salvador, el Comité Técnico Multisectorial para los Pueblos Indígenas, cuando elaboró el Perfil de los pueblos indígenas, estableció como una de las prioridades de acción de los pueblos indígenas de El Salvador, que; “Es de suma urgencia hacer inventarios, documentar, patentar y publicar las recetas de medicina tradicional indígena, en especial la fitoterapia, además de hacer más efectivos los mecanismos de procesamiento y distribución” (2003, p.131).

En la salvaguarda de los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales indígenas, el hecho de tener una base de datos, indica quienes son los propietarios originarios, y en la medida se conozca la propiedad, se facilita la protección ante terceros que quieran tener derechos de propiedad intelectual.

Se da con la aplicación del sistema de propiedad de la OMPI, asimismo, cuando el Estado crea una normativa especial, mejor conocida como sistema sui generis, que va más allá de la brindada actualmente por la OMPI, porque los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales no se consideran simples mercancías, que están sujetas a las leyes del mercado del libre juego de la oferta y la demanda.

Sin embargo, el sistema sui generis, solo rigen en el territorio del país que emite las leyes nacionales, por lo que es necesario, crear un nuevo instrumento jurídico internacional de protección en la OMPI, que sea vinculante para los Estados signatarios y que tome en consideración los sistemas sui generis de los países. “La protección positiva sería proteger estos conocimientos per se, independientemente si se utilizan en solicitudes de patentes”(Sukhwani, 2012, p. 13).

El sistema sui generis es una protección alternativa, en donde, el país, a través de leyes crea un ordenamiento jurídico especial paralelo e independiente a lo establecido en la OMPI, para proteger los conocimientos tradicionales, recursos naturales y las expresiones culturales de los pueblos indígenas.

En el sistema sui generis, se pueden considerar algunas figuras de protección intelectual de la OMPI, en los derechos de autor, patentes, marcas, pero, desde el punto de vista no mercantil, ni de ceder derechos intelectuales a futuro porque no hay plazo de expiración de protección, asimismo, en este contexto también se norma jurídicamente el consentimiento o consulta libre, previa e informada y el Acceso y Distribución Equitativa de los Beneficios (ABS siglas en inglés) que se derivan de la utilización de los conocimientos tradicionales, recursos naturales y de las expresiones culturales. “Por ejemplo, la Ley de Protección y Fomento de los Conocimientos Médicos Tradicionales de Tailandia protege las “fórmulas” de medicamentos tradicionales tailandeses y los “textos de la medicina tradicional tailandesa”(OMPI, 2015b, p. 3).

El sistema sui generis puede implicar reformas: constitucionales, a leyes secundarias, presupuestos, administrativas y de políticas públicas para adecuarlas a la protección de los conocimientos tradicionales, recursos naturales, innovaciones y de las expresiones culturales.

Las comunidades indígenas desarrollan sus sistemas autónomos internos de control para la protección en el contexto de su organización política-cultural-económica-social, y se convierten en complementarios a la salvaguarda jurídica que brinda el Estado, y se les facilita la coordinación comunidad-Estado en la protección de los conocimientos tradicionales y expresiones culturales indígenas. La protección interna podría estar contemplada en protocolos comunitarios bio-culturales (Comunidades, 2017, p. 14) (Comunidad El Piro, 2017, p. 9)

En algunos países de América Latina se les ha dado protección a los conocimientos tradicionales, y a las expresiones culturales:

- En Perú, a través de la Ley de Propiedad Industrial (1996), en el Art. 63, “Se establece por Decreto Supremo del Ministerio de Industria, establecer un régimen especial de protección, un registro de los conocimientos de las comunidades nativas y campesinas”;

- En Ecuador en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (2016), establece en el Art. 106, la protección de las creaciones basadas en las expresiones culturales, en el y de los artículos del 447 al 544, establece que se entenderá por Especialidad Tradicional Garantizada (ETG), a la identificación del tipo de producto agrícola o alimenticio que cuenta con características específicas debido a que ha sido producido a partir de materias primas o ingredientes tradicionales, o, cuenta con una composición, elaboración o producción o transformación tradicional o artesanal que correspondan a la identidad cultural práctica tradicional aplicable a ese producto o alimento. En la Codificación de la Ley de Propiedad Intelectual (General Industrial, derechos de Autor y la Obtención de Vegetales) (2006), en el Art. 377.- “Se establece un sistema sui generis de derechos intelectuales colectivos de las etnias y comunidades locales. Su protección, mecanismos de valoración y aplicación se sujetarán a una ley especial que se dictará para el efecto”;

- En Panamá en la Ley N° 35, Disposiciones sobre la Propiedad Industrial (LPI) (1996), Art. 91, No pueden registrarse como marcas, ni como elementos de éstas: (...) Las palabras, letras, caracteres o signos que utilicen las colectividades indígenas.

Los derechos de la población indígena protegidos en instrumentos internacionales tuvieron su génesis a iniciativa de la OIT, con el Convenio sobre Poblaciones Indígenas y Tribales en 1957, no obstante, fue a partir de 1990, que se creó un andamiaje jurídico internacional, para proteger los derechos de las poblaciones indígenas, los recursos naturales en sus territorios, conocimientos tradicionales y expresiones culturales.

La protección jurídica mundial de las poblaciones indígenas del periodo comprendido de 1959 a 1989, la constituyeron la creación multilateral de seis instrumentos internacionales, el auge se dio entre 1990 y 2009, en este lapso se crearon quince, y entre los años de 2010 al 2018 se crearon tres, es decir, han sido veinticuatro instrumentos internacionales en sesenta y un años.

En el contexto de la décima sexta sesión del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, celebrado en Roma en el año 2017, coincidió con el décimo aniversario de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada por la ONU en el 2007. Willie Littlechild jefe de la nación Ermineskin Cree, “recordó que las comunidades no tenían voz en el concierto internacional hasta la década de los años 80, cuando comenzaron los debates sobre la creación de un instrumento especial para proteger a los pueblos indígenas del mundo”(IPS, 2017, p. 2).

El Consejo Económico y Social de la ONU, constituyó el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas en el año 2000, además, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU nombró desde el año 2001, un relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas,

El primer relator para el tema de los indígenas fue José R. Martínez Cobo (Ecuador), en 1971, nombrado por la Subcomisión de la Prevención de Discriminación y Protección de Minorías contra las Poblaciones Indígenas de la ONU, para que realizara una investigación sobre la discriminación. Martínez Cobo denominó la investigación, “Estudio del problema de la discriminación contra las poblaciones indígenas”, presentado por avances entre 1981 y 1984.

La investigación de Martínez Cobo, tuvo una importancia trascendental, al dar a conocer de forma sistemática las causas y las propuestas para eliminar la discriminación indígena, asimismo, esta investigación dio lugar a que la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a la Minorías, presentara la propuesta de la creación del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas en 1982, la cual fue instituida al interior del Consejo Económico y Social de la ONU. De igual forma, la investigación sirvió de insumo para la elaboración del Convenio No.169 de la OIT, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.

El Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas se ha reunido anualmente a partir de 1982 para examinar la evolución de la situación de las poblaciones indígenas y ha recomendado normas para la protección y promoción de sus derechos humanos. A lo largo de los años el Grupo de Trabajo ha constituido un foro abierto a la participación de los indígenas y ha dedicado sus debates a muchos temas relativos a los derechos humanos de los pueblos indígenas, tales como la cuestión de la tierra, el derecho al desarrollo, el patrimonio cultural y la propiedad intelectual, la salud y la educación (ONU, 2002, p. 5).

La protección internacional viene dada por una serie de instrumentos internacionales (véase anexo 2), por ejemplo, convenios, convenciones, pactos, declaraciones, protocolos, directrices, tratados, cartas, que forman parte del derecho internacional público.

La ONU ha construido un sistema de protección derechos humanos de los pueblos indígenas que consta de dos elementos principales, uno son los órganos creados de acuerdo con los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y el otro son los creados en razón de los tratados internacionales.

|

Cuadro 4. Los pueblos indígenas y el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas

|

||

|

Órganos creados de los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas: |

1. Consejo Económico y Social, 2. Foro permanente de cuestiones indígenas, 3. Consejo de Derechos Humanos, 4. Mecanismos de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas, 5. Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, 6. Coordinación entre los órganos de las Naciones Unidas cuyo mandato está centrado en los pueblos indígenas

|

|

|

Órganos en razón de los Tratados Internacionales: |

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos |

Comité de Derechos Humanos |

|

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales |

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales |

|

|

La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial |

Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial |

|

|

La Convención sobre los Derechos del Niño |

Comité de los Derechos del Niño |

|

|

La Convención contra la Tortura |

Comité contra la Tortura

|

|

|

El Alto Comisio-nado para los Derechos Huma-nos (ACNUDH) |

1. Dependencia de Pueblos Indígenas y Minorías del ACNUDH |

|

|

2. Los pueblos indígenas y el ACNUDH sobre el terreno |

||

|

3. Estudios y seminarios |

||

|

4. Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas |

||

|

5. Programa de Becas para Indígenas

|

||

|

El Grupo de Apo-yo Interinstitucio-nal sobre Cuestio-nes de los Pueblos Indígenas es el órgano de las Naciones Unidas que coordina las cuestiones de los pueblos indígenas

|

1. Alianza de las Naciones Unidas con los Pueblos Indígenas |

|

|

2. Decenios Internacionales de los Pueblos Indígenas del Mundo |

||

|

3. Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, 9 de agosto |

||

|

4. Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas de 2014

|

||

Fuente: elaboración propia, datos obtenidos en Los Pueblos Indígenas y el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, folleto informativo N°9/Rev.2, Nueva York y Ginebra, 2013.

La protección internacional de las expresiones culturales de los pueblos indígenas, se ampara en diversos instrumentos, por ejemplo en la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en el Art. XXII, en el numeral 1, aborda la protección, preservación, mantenimiento y desarrollo de dicho patrimonio cultural, y el Art. XXVIII, numeral 1, retoma la protección de su patrimonio cultural material e inmaterial, y propiedad intelectual, incluyendo la naturaleza colectiva de los mismos, en el numeral 2, se refiere a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas de los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos.

En el Convenio (N. 169) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, en el Art.5, literal a), hace referencia a la protección de las expresiones culturales. En la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, en el Art.11, numeral 1, hace mención a proteger y desarrollar expresiones culturales. En el Art.12, numeral 1, es sobre la protección de sus lugares religiosos y culturales. En el Art.31, numeral 1, sobre el derecho de proteger y desarrollar su propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales.

En la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, en el Art.10, establece que los Estados parte deberán propiciar y promover el entendimiento de la importancia que revisten la protección y fomento de la diversidad de las expresiones culturales, este tópico se reitera en los Arts. 1, 2 y 11.

La Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, en el Art.4, especifica que cada uno de los Estados parte reconoce que es obligación de identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en su territorio. En este mismo sentido, la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, en el Art.1, literal a), aborda la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, de igual forma, la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, en el Art.2, numeral 1, expresa que la Convención tiene por objeto garantizar y fortalecer la protección del patrimonio cultural subacuático.

|

Cuadro 5 Instrumentos internacionales que protegen las expresiones culturales de los pueblos originarios |

|||

|

Organismo |

Instrumento internacional |

Artículos |

|

|

OIT |

Convenio sobre poblaciones indígenas y tribuales (C107) |

Art. 7 (2) y Art. 18 |

|

|

Convenio (N. 169) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes |

Ar. 5, Art. 8 (2) y Art. 23 |

||

|

ONU |

Declaración Universal de Derechos Humanos |

Art. 27 (1) |

|

|

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales |

Art. 15 |

||

|

Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas |

Art. 8 (1), Art. 11 (1), Art. 12 (1), Art. 13 (1), Art. 15 (1) Art. 31 y Art. 34 |

||

|

OEA |

Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas |

Art. XIII (1)(3), Art. XVI, Art. XXII (1) y Art. XXVIII

|

|

|

UNESCO |

Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural |

Art. 4, Art. 7 y Art. 8 |

|

|

Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales |

Art. 1 lit. a y e, Art. 2 (3), Art. 7 (2) y Art 11. |

||

|

Declaración de la UNESCO relativa a la destrucción intencional del patrimonio cultural |

Romano I |

||

|

Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural |

Art. 4 |

||

|

Convención

para la Salvaguardia |

Art. 1 |

||

|

Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático |

Art. 2 (1) |

||

Fuente: elaboración propia a partir de los instrumentos internacionales de la OIT, ONU, FAO, OEA y UNESCO.

Los instrumentos internacionales que se refieren a la protección de los conocimientos tradicionales son el Convenio (N. 169) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, en el Art.27, explica que los Estados en los programas de estudio deberán incluir, entre otros, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores de los pueblos indígenas; en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Art.11, numeral 1, incluye la protección y el desarrollo de las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas,; en la Convención sobre la Diversidad Biológica, en el Art.8, literal j), establece que el Estado con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas.

En las Directrices de Bonn sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios Provenientes de su Utilización, en la parte de los objetivos, literal j), establece que se reconozcan y protejan los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas. En la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en el Art. XIII, numeral 2, se esgrime que los Estados proporcionarán reparación a los pueblos indígenas, por la apropiación de los conocimientos tradicionales y expresiones culturales, de que hayan sido privados sin su consentimiento libre, previo e informado o en violación de sus leyes, tradiciones y costumbres. En la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, en el Art.11, expresa que el Estado debe de adoptar las medidas necesarias para garantizar la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial presente en su territorio.

|

Cuadro 6. Instrumentos internacionales que protegen los conocimientos tradicionales de los pueblos originarios |

||

|

Organismo |

Instrumento Internacional |

Artículos |

|

OIT

|

Convenio (N. 169) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes |

Art. 25 (2) |

|

ONU |

Declaración Universal de Derechos Humanos |

Art. 13 (1), Art. 24 (1) y Art. 31 (1)(2). |

|

Convención sobre la Diversidad Biológica |

Art. 8 lit. j y Art. 10 lit. c y d |

|

|

Convención de las Naciones Unidas de la Lucha contra la Desertificación en los países afectados por la sequía grave en particular en África |

Art. 18 (2) |

|

|

Protocolo de Nagoya sobre Acceso a Los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en Los Beneficios que se Deriven de su Utilización |

Art. 12 (2)(3) |

|

|

FAO |

Tratado internacional sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura |

Art. 9 (9.2) lit. a |

|

OEA |

Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas |

Art. XIII (1), Art. XIV, Art. XVII (2)(4) y Art. XXVIII |

|

UNESCO |

Convención

para la Salvaguardia

|

Art. 1 |

Fuente: elaboración propia a partir los instrumentos internacionales de la OIT, ONU, FAO, OEA y UNESCO

La ONU en septiembre del 2015, adoptó la Agenda de Desarrollo Sostenible para 2030, y hace referencia a los derechos de los pueblos indígenas, dado la relevancia e importancia de las poblaciones indígenas organismos especializados de la ONU, como la FAO, UNESCO y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han incorporado en sus programas, actividades y proyectos para contribuir al desarrollo económico, cultural y social de las poblaciones indígenas. El Plan de Acción para todo el sistema a fin asegurar un enfoque coherente para lograr los fines de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, afirma que: “La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible establece la agenda de desarrollo mundial y afecta a la manera en que la comunidad internacional trabajará con los pueblos indígenas a lo largo de los próximos años”(ONU, 2015, p. 9).

El Estado Salvadoreño, para ponerse a tono con la modernización del derecho internacional en lo concerniente con el respeto de los derechos de los pueblos indígenas y a la protección de los conocimientos tradicionales y de las expresiones culturales de los pueblos originarios, debería de ratificar los instrumentos internacionales pendientes sobre este tema, para que sean leyes de la República.

El Convenio No.169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, ha sido uno de los instrumentos que el Estado salvadoreño no ha ratificado, so pretexto que se le deben hacer reformas a la Constitución de la República de El Salvador, la ratificación de este convenio ha sido parte de las peticiones de todas las organizaciones indígenas del país y de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, incluso el Comité para la Eliminación de Discriminación Racial de la ONU y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU le recomienda periódicamente al Estado de El Salvador la ratificación del mismo.

A la Constitución de la República de El Salvador, realizarle las modificaciones necesarias, a la vez, elaborar el reglamento que normará el cumplimiento del Convenio No.169 de la OIT, y readecuar las instituciones del Estado que serán involucradas en la aplicación del Convenio. En Centro América, solo El Salvador y Panamá falta que lo ratifiquen.

Cuadro 7. Países de América Latina que han ratificado el

Convenio No. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales

|

Países que han ratificado

|

Fecha de ratificación |

||

|

México |

1990 |

||

|

Colombia |

1991 |

||

|

Bolivia |

1991 |

||

|

Costa Rica |

1993 |

||

|

Paraguay |

1993 |

||

|

Perú |

1994 |

||

|

Honduras |

1995 |

||

|

Guatemala |

1996 |

||

|

Ecuador |

1998 |

||

|

Argentina |

2000 |

||

|

Venezuela |

2002 |

||

|

Dominica |

2002 |

||

|

Brasil |

2002 |

||

|

Chile |

2008 |

||

|

Nicaragua |

2010

|

Fuente: elaboración propia con base a “Ratificación del C169-Convenio sobre los pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm.169)”. Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En El Salvador, la apropiación y utilización sin autorización ni compartir los beneficios obtenidos a partir de los conocimientos tradicionales, los recursos naturales y las expresiones culturales indígenas, se debe, a que no existe regulación jurídica sui generis, lo que convierte al país en un Estado, que no protege los derechos de las poblaciones indígenas; las empresas e instituciones nacionales y transnacionales se apropian indebidamente y sin hacer ningún tipo de retribución a las comunidades, comercializan de forma libre con la propiedad intelectual, cultural e histórica de los pueblos originarios.

La ratificación del Convenio No. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales y del Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización al Convenio sobre Diversidad Biológica, facilitará que las instituciones del Estado se involucren de acuerdo con su competencia, con los planes, programas, leyes, políticas públicas y gobernanza dirigidos a las poblaciones indígenas. Asimismo, establecer asistencia y cooperación con los organismos especializados de las Naciones Unidas, en coordinación con las organizaciones representantes de los pueblos indígenas de El Salvador.

No obstante, el avance en la producción de instrumentos internacionales para la protección de los conocimientos tradicionales, recursos naturales y de las expresiones culturales de los pueblos indígenas, todavía no se encuentran en el ámbito internacional debidamente protegidos, por esa razón, se inició en los países la creación de un sistema jurídico sui generis.

La OMPI, para buscar una solución a esta problemática creó el Comité Intergubernamental sobre Recursos Genéticos y Propiedad Intelectual y Conocimientos Tradicionales y Folclor, un organismo para que trabaje en función de crear los insumos que constituirán una respuesta ad hoc, que podría ser una propuesta de tratado internacional para la debida protección a los conocimientos tradicionales, recursos naturales y expresiones culturales indígenas.

Los orígenes del Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización al Convenio sobre Diversidad Biológica, se remontan a las conferencias internacionales convocadas por la ONU, a la que asistieron los jefes de Estados, denominadas Conferencias de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y su Desarrollo, sin embargo, son conocidas popularmente como Cumbres de la Tierra, y abordan problemas relacionados con el medio ambiente, desarrollo, biodiversidad, etc.

La primera Cumbre de la Tierra se realizó en Estocolmo, Suecia en 1972, la segunda se llevó a cabo en Río de Janeiro, Brasil en 1992, la tercera en Johannesburgo, Sudáfrica en el 2002 y la cuarta en Río de Janeiro, Brasil en el 2012, esta última se conoció con el nombre de Conferencia de Desarrollo Sostenible Río+20.

En la Cumbre celebrada en 1992, quedó establecido el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) en el Art. 8, denominado conservación in situ, en el literal j): Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente;

El artículo Art. 8(j) tiene transcendencia e incidencia en las relaciones internacionales de los Estados, asimismo, condujo al establecimiento de reformas jurídicas al interior de los países, porque, por primera vez, les persuade de tomar medidas concretas de derecho para proteger los conocimientos tradicionales, recursos naturales y expresiones culturales de los indígenas. “Algunos gobiernos nacionales ya han implementado el Artículo 8(j) del CDB mediante la adopción de legislación nacional, reformas legales y de la creación de planes de acción, estrategias y programas nacionales sobre biodiversidad” (PNUMA, 2011, p. 5).

El Art.8, literal j, es corto, pero con profundidad, sienta las bases sobre las cuales se erigirán los principios de la consulta, libre previa e informada y la participación de los beneficios obtenidos por terceros de los conocimientos tradicionales, recursos y expresiones culturales. En este mismo Convenio sobre la Diversidad Biológica, en tercer objetivo del Art.1, establece:

La participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, un acceso adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y a esas tecnologías, así como mediante una financiación apropiada.

Para llevar a la práctica este tercer objetivo, en la Cumbre celebrada Johannesburgo, Sudáfrica, en el 2002, los jefes de Estado decidieron crear un instrumento jurídico internacional, y para ese efecto se formó un grupo de trabajo especial, “tras seis años de negociaciones, el 29 de octubre de 2010, en la décima reunión de la Conferencia de las Partes, celebrada en Nagoya, Japón, se aprobó el Protocolo de Nagoya”(ONU, 2011b, p. 1).

Entre los temas que integran el contenido del Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización al Convenio sobre Diversidad Biológica, se encuentran: Participación justa y equitativa en los beneficios, acceso a los recursos genéticos (están excluidos los recursos genéticos humanos, solo se incluyen los naturales), acceso a conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos, puntos focales nacionales y autoridades nacionales competentes, el centro de intercambio de información sobre acceso y participación en los beneficios e intercambio de información.

El Protocolo de Nagoya quedó abierto a la firma y a la ratificación de los poderes legislativos de los países signatarios en Nueva York, en la sede de la ONU, del dos de febrero del 2011 al primero de febrero de 2012, al ser ratificado por cincuenta países, tal y como lo estipula el Art.33 del Protocolo, entró en vigencia el doce de octubre de 2014, hasta la fecha lo han ratificado 109 países (United Nations Environment Programme, 2018), de esta forma los Estados partes pueden disfrutar de los beneficios, garantías y seguridad jurídica nacional e internacional que del Protocolo se obtienen.

El Protocolo de Nagoya contribuye y promueve la conservación de la biodiversidad, para que los recursos naturales sean protegidos y duraderos, toma en cuenta los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas vinculados a los recursos naturales.

El Protocolo de Nagoya incide en el fortalecimiento de las organizaciones indígenas “se fortalecerán capacidades de estas agrupaciones para beneficiarse del uso de sus conocimientos e innovaciones, fortaleciendo las oportunidades para compartir de manera justa y equitativa los beneficios” (Jovel & Paz, 2017, p. 8). Igualmente, en el crecimiento económico de las comunidades y en el desarrollo territorial indígena, en la medida, que se convierten en comunidades protagónicas de su desarrollo y tengan acceso a los beneficios que se deriven de los recursos naturales de sus comunidades vinculados al conocimiento tradicional indígena.

El Salvador, al ratificar el Protocolo de Nagoya, para que sea efectivo el cumplimiento será con la creación de nuevas leyes, diseñar y ejecutar políticas públicas, con la participación de diferentes instituciones de Estado y la creación de unidades de apoyo especializadas; con la ratificación se garantizaran los derechos de los indígenas y la autonomía del Estado sobre sus recursos, es decir, es una acción democrática, de soberanía y de autodeterminación del país.

Costa Rica, no ha ratificado el Protocolo de Nagoya, porque las medidas jurídicas e institucionales para proteger a los indígenas y la soberanía del Estado son democráticas, y existen antes del Protocolo de Nagoya, este país es el único, que ha logrado implementar el proceso del Protocolo, incluso a nivel comercial en una negociación con la empresa francesa Chanel, y los beneficios ya los está recibiendo la comunidad tica de la provincia de Guanacaste, que le vende la producción de café verde a Chanel, esta empresa recibió el primer permiso ABS de comercialización de una crema facial con el uso de moléculas antioxidantes del café verde. En Centroamérica los países que han firmado contratos con empresas desde la óptica del ABS, además de Costa Rica son Guatemala y Panamá (Meurer, 2017, p. 15,16).

Entre las desventajas en que se encuentra el Estado de El Salvador al no ratificar el Protocolo de Nagoya, es que ignora qué y para qué investigan nacionales o extranjeros sobre los recursos naturales y, obviamente el Estado tampoco tiene garantizado el acceso a los resultados de la investigación, es decir, no hay control, regulación ni protección a los conocimientos tradicionales, recursos naturales y de las expresiones culturales de los pueblos indígenas.

Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI)

Prevalece la percepción que los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales de los pueblos indígenas, “por ser colectivos, son del dominio público y en consecuencia quienes lo crearon y lo han preservado no reciben el debido reconocimiento y, en su caso, una retribución justa”(Olivé & Puchet, 2015, p. 9). Ante esta situación la consulta libre, previa e informada al consentimiento otorgado por la organización representativa de la comunidad o pueblo indígena, previa información veraz sobre los propósitos de la empresa o institución de las actividades de investigación científica, prospección energética o minera, comercialización, megaproyectos de infraestructura de carreteras, puertos, represas hidroeléctricas, complejos turísticos, residenciales, etc. que realizará sobre tópicos vinculados con los conocimientos tradicionales, recursos naturales y expresiones culturales indígenas, asimismo, sobre los riesgos e implicaciones que la actividad conlleva y las consecuencias de la utilización.

Según Teodora Zamudio:

El proceso de consentimiento informado, que tiene por protagonistas a las partes del contrato, es un proceso de comunicación continua, donde ambas ponen a disposición recíproca, en términos simples, adaptados a los niveles culturales diversos de cada una, aquella información relevante acerca del objeto, proceso y finalidad, los riesgos, alternativas y consecuencias, mediando en lo posible un plazo razonable de reflexión; proceso que culmina con una declaración de voluntad que plasma la autorización para proceder, y donde quedará asimismo acreditado el proceso de información previa al consentimiento (2010, p. 344).

La información brindada por la empresa a la comunidad indígena es con la asistencia técnica y especializada de la institución respectiva del Estado, con el propósito de evitar que se engañe o se aprovechen de la buena fe de los indígenas que conforman la comunidad.

La FAO publicó un manual dirigido a los profesionales en el terreno sobre el CLPI, denominado, Consentimiento libre, previo e informado un derecho de los pueblos indígenas y una buena práctica para las comunidades locales (2016), además de brindar una explicación conceptual, expone las etapas del proceso del CPLI, es un sistema que garantiza el respeto y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas, permite la participación plena y activa de los miembros de la comunidad indígena en la adopción de decisiones sobre sus conocimientos tradicionales, recursos naturales y expresiones culturales; esta práctica contribuye a fortalecer la democracia. En El Salvador no existe ley sobre el CPLI y tampoco sobre el ABS.

Los instrumentos internacionales que abordan el Consentimiento, Previo, Libre e Informado son:

- OIT, Convenio No.169, sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes (1989)

- ONU, Convenio sobre la diversidad biológica (1992)

- Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, Directrices de Bonn sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios Provenientes de su Utilización (2002)

- ONU, Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (2007)

- ONU, Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización al Convenio sobre Diversidad Biológica (2011)

En los países donde existe derecho sui generis, y han ratificado todos los instrumentos internacionales supra mencionados, el orden del proceso de acceso a los conocimientos tradicionales, recursos naturales y expresiones culturales de los pueblos indígenas es el siguiente: CLPI; Licencia de uso (contrato); Distribución Justa y Equitativa de los Beneficios (ABS); Instituciones del Estado que otorgan autorizaciones y permisos.

Acceso y Distribución Equitativa de los Beneficios (ABS)

El acceso y Distribución Equitativa de los Beneficios (Access to Genetic Resources and fair and equitable Benefit Sharing) conocido por las siglas en inglés ABS, por lo general, se utiliza para referirse a los beneficios obtenidos por la utilización de los recursos genéticos, sin embargo, su aplicación es más amplia, se refiere a la propiedad intelectual de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y a la protección a los recursos naturales. En el Convenio sobre Diversidad Biológica, “es la primera vez (sic) que se reconoce el rol de las comunidades indígenas en un convenio internacional abriendo el camino para una distribución justa y equitativa de los beneficios”(Meurer, 2017, p. 7).

El concepto del ABS es una innovación en las relaciones internacionales y un nuevo agregado al derecho internacional público. El ABS fue desarrollado en el Protocolo de Nagoya, también es utilizado en el Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos (TIRFAA), con la diferencia que en este último el ABS es de carácter multilateral.

La distribución de los beneficios se hace de forma monetaria en el momento de la firma del contrato de licencia entre la empresa y la comunidad indígena, y la retribución pecuniaria que recibirá periódicamente por parte de la empresa por los beneficios económicos obtenidos por la comercialización del producto.

Entre los beneficios monetarios y no monetarios que pueden percibir las comunidades indígenas por la utilización de los recursos naturales se encuentran descritos en el apéndice II de las Directrices de Bonn sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios Provenientes de su Utilización (Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 2002, p. 24)

|

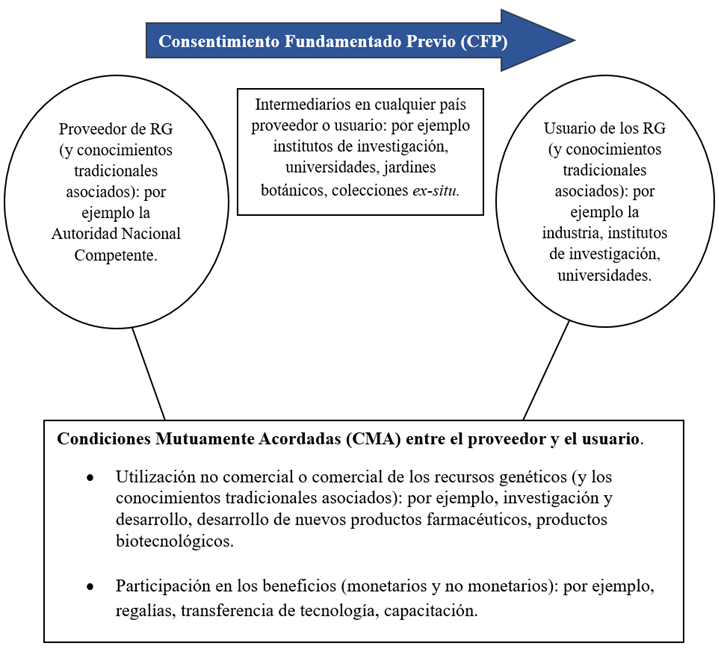

Figura 1. Procedimiento y las responsabilidades de los actores en Conocimiento Fundamentado Previo y la Condiciones Mutuamente Acordadas

Fuente: Sebastian Meurer, (2017). Biodiversidad, servicios ecosistémicos y recursos genéticos. Posibilidades de acceso y distribución justa y equitativa, (UICN 2012. pp. 110).

|

Las empresas farmacéuticas, cosméticos, biotecnológica, etc., al tomar los recursos genéticos que están relacionados con el conocimiento tradicional, sin previa autorización de las autoridades pertinentes y de las comunidades indígenas es un acto de piratería, por ejemplo, un saber médico sobre un recurso natural que su eficacia ha sido confirmada, a través de pruebas centenarias o milenarias por generaciones en los territorios indígenas.

Se ha instado a proteger los conocimientos médicos tradicionales a partir de varios casos de apropiación indebida por terceros no autorizados que patentaron compuestos derivados de medicamentos tradicionales sin el consentimiento previo de los poseedores de los conocimientos médicos tradicionales y sin que mediara una justa compensación. En el caso de la India, entre los ejemplos de patentes basadas en la medicina tradicional cabe señalar la utilización de la cúrcuma para cicatrizar heridas, del neem por sus propiedades fungicidas y del extracto de jamun para preparar un medicamento contra la diabetes. Las tres patentes fueron posteriormente revocadas (OMPI, 2015b, p. 2).

La utilización de plantas en la industria médica para el tratamiento de enfermedades; los recursos genéticos se encuentran en la naturaleza y no pueden ser protegidos por la propiedad intelectual, porque no son una creación del intelecto, sin embargo, si la base de la utilización es el conocimiento tradicional, la situación cambia.

Las empresas nacionales o transnacionales, según el Protocolo de Nagoya deben de cumplir ciertos requisitos, que van desde los permisos de accesos pertinentes ante las autoridades del Estado y la comunidad indígena, hasta compartir los beneficios obtenidos por la utilización de los conocimientos tradicionales en la comercialización de los productos, con las comunidades indígenas que han preservado generacionalmente el conocimiento tradicional empleado.

El Salvador, no ha ratificado todavía el Protocolo de Nagoya, pero esa situación, no impide que no se elaboren los instrumentos jurídicos siguientes:

- Reglamento de acceso a recursos genéticos, conocimientos tradicionales asociados y Distribución Justa y Equitativa de Beneficios (ABS).

- Política de acceso a recursos genéticos y distribución de beneficios (ABS).

- Estrategia Nacional de Biodiversidad

En entrevista realizada al dirigente indígena salvadoreño Abel Bernal Miranda, coordinador nacional de la Alianza de Ulúas, Lenkas y Nonualcos, afirmó que: “Empresas, universidades y ONGs llegan a sacar información a nuestras comunidades, nos robaron los modelos de artesanías que inventamos. En lugar de ayudarnos, nos perjudican, son saqueadores de nuestros recursos naturales, invenciones y conocimientos indígenas”.

Los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales tienen su génesis y continuidad en el devenir histórico de las comunidades indígenas, significa, que por pertenecer a los pueblos originarios, son de propiedad colectiva.

Sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos

Representantes pueblo de Saramaka del Estado de Surinam, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentaron una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 23 de junio de 2006, en contra del Estado de Surinam, por violaciones cometidas por el Estado en contra del pueblo de Saramaka, asimismo solicitaron la adopción de medidas de reparación y el reembolso de las costas y gastos incurridos en el proceso.

El pueblo de Saramaka solicitaba que el Estado debe cumplir para el otorgamiento de concesiones con las tres garantías siguientes:

1. Debe asegurar la participación efectiva de los miembros del pueblo de Saramaka, de conformidad con sus costumbres y tradiciones, en relación con todo el plan de desarrollo, inversión, exploración o extracción.

2. Debe garantizar que los miembros del pueblo de Saramaka se beneficien razonablemente del plan que se lleve a cabo dentro de su territorio.

3. Debe garantizar que no se emitirá ninguna concesión dentro del territorio de Saramaka a menos que entidades independientes y técnicamente capaces, bajo la supervisión del Estado y realizando un estudio previo impacto social y ambiental.

El Estado por su parte consideró que no había violación en ese caso y destacó que la Constitución se encuentra en pleno proceso de armonización con leyes, reglamentos y otros cuerpos normativos, y que los instrumentos internacionales de derechos humanos se encuentran incorporados en todas las reformas tanto sustantivas como adjetivas.

La resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitida el 28 de noviembre de 2007, fue que El Estado violó, en perjuicio del pueblo de Saramaka, el derecho de propiedad y a la protección judicial, asimismo, entre otros, debe de asignar cantidades fijadas en la sentencia como indemnización por daño material e inmaterial a un fondo de desarrollo comunitario creado y establecido en beneficio de los miembros del pueblo de Saramaka, asimismo, debe de efectuar el pago por concepto de reintegro de costas y gastos (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2007, p. 41,67)

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos junto con representantes del pueblo indígena Kichwa de Sarayaku demandaron al Estado de Ecuador el 26 de abril de 2010, por el otorgamiento por parte del Estado de un permiso a una empresa petrolera privada para realizar actividades de exploración y explotación petrolera en territorio del pueblo indígena Kichwa de Sarayaku, en la década de 1990, sin que se hubiere consultado previamente con éste y sin su consentimiento.

El alegato del pueblo indígena fue que el Estado de Ecuador vulneró el derecho a la cultura de los miembros del Pueblo Sarayaku, por la concesión sin consulta a un tercero por parte del Estado sobre el territorio del Pueblo vulneró su derecho a la cultura, dada la especial vinculación con su territorio. El Estado por su parte consideró que no había violación en ese caso y destacó que la Constitución se encuentra en pleno proceso de armonización con leyes, reglamentos y otros cuerpos normativos, y que los instrumentos internacionales de derechos humanos se encuentran incorporados en todas las reformas tanto sustantivas como adjetivas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la sentencia el 27 de junio de 2012, a favor del Pueblo Sarayaku, y entre otros, la Corte fijó una compensación de USD$ 90.000.00 (noventa mil dólares de los Estados Unidos de América), por concepto de daño material, además la cantidad de USD$ 1.250.000,00 (un millón doscientos cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América) para el Pueblo Sarayaku, por concepto de indemnización por daño inmaterial (las serias afectaciones sufridas por el Pueblo en atención a su profunda relación social y espiritual con su territorio, en particular por la destrucción de parte de la selva y ciertos lugares de alto valor simbólico (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2012, pp. 39, 93, 95)

Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a favor de los pueblos indígenas, son hechos de disuasión jurídica hacia los Estados del continente americano, estas acciones van en contra, de lo que se había considerado por parte de los Estados como consuetudinario, ignorar la existencia de los pueblos indígenas y por extensión no reconocer sus derechos sobre los conocimientos tradicionales, recursos naturales y las expresiones culturales.

|

Cuadro 8. Sentencias de la Corte IDH, sobre violaciones a comunidades indígenas (2016 - 2018) |

||||

|

N° |

Demandante y Demandado |

Derecho vulnerado |

Fecha de Sentencia |

Resolución |

|

1 |

Miembros de la Aldea Chichupac y Comunidades Vecinas del Municipio de Rabinal Vs. Estado de Guatemala |

Derecho a la Vida e Integridad Física |

30/11/2016 |

A favor de los Miembros de la Aldea Chichupac y Comunidades Vecinas del Municipio de Rabinal |

|

2 |

Xucuru y sus Miembros Vrs. Estado de Brasil |

Derecho a la Propiedad |

5/2/2018 |

A favor del Pueblo de Xucuru y sus Miembros |

Fuente: Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia de 30 de noviembre de 2016 y, Sentencia de 5 de febrero de 2018.

No obstante, las sentencias a favor de los pueblos indígenas de América Latina, emitidas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en contra de las violaciones de los derechos humanos de los indígenas (ver anexo 8) persisten las conculcaciones en algunos países de América Latina, por ejemplo en Guatemala se viola la libertad de expresión, víctimas de discriminación en las instituciones del Estado, se criminaliza las protestas contra la depredación que causa la industria minera, irrespeto a la tenencia de la tierra de las comunidades indígenas (Franco, 2018). En Chile existe la tortura por parte de los carabineros y la policía chilena a miembros de la comunidad indígena Mapuche, realizan vejámenes a mujeres indígenas, se da una sistemática violación a los derechos humanos de los indígenas (HispanTV, 2018), Colombia (Sputnik, 2018), En México se ha violado los derechos humanos a los indígenas por parte de empresas transnacionales de la minería y de la electricidad (Lira, 2018).

Conclusiones

Las organizaciones indígenas de El Salvador al coordinar acciones y actividades en el país y con otras a nivel regional y mundial logran alcanzar una mejor articulación en la defensa de los derechos de los Pueblos Indígenas. La coordinación de las diferentes organizaciones de los Pueblos Indígenas a nivel nacional proporciona capacidad de negociación con el Estado salvadoreño y con instituciones internacionales, para proponer modificaciones o reservas a los tratados internacionales que sean lesivos a los conocimientos tradicionales y a las expresiones culturales de los indígenas, asimismo, para lograr la firma y ratificación de instrumentos internacionales que protejan los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales indígenas.

Los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales de los indígenas históricamente fueron considerados por los españoles como paganos, satánicos y herejes, razón por la cual, los españoles los trataron de desaparecer y prohibir; los saberes y prácticas indígenas fueron minimizados. La reducción de la población indígena se puede considerar, desde el punto de vista físico fue tan grave, como los efectos sociales, económicos y políticos causados por la imposición cultural y religiosa.

Mestizos y ladinos menospreciaron los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales indígenas, incluso, se avergonzaban de sus raíces históricas, al adoptar una posición de superioridad étnica, que fue más mental, que biológica, porque se consideraban parte racial, social, económica y cultural de los que detentaban el poder político y económico durante la colonia.

No obstante, los mestizos y los ladinos eran objeto de discriminación de los españoles y de los criollos. Previamente al abordaje de las características de los Pueblos Indígenas de El Salvador, se debe tener en cuenta que antes de la invasión española era un territorio habitado por indígenas, al presente, la población es mayoritariamente constituida por mestizos. En el país los mestizos son de origen indígena, y los indígenas son mestizos que han conservado los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales por generaciones, y se autodefinen como indígenas, se reconocen entre ellos y son identificados por los habitantes de su entorno como tales.

Las comunidades indígenas en su mayoría se encuentran en la pobreza, es decir, fueron sistemáticamente discriminados, ninguna institución del Estado desarrolló planes ni programas para que las comunidades lograran obtener un bienestar económico y social, promover y proteger los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales, sino que sucedió exactamente lo contrario, estuvieron excluidos.

El Ministerio de Cultura, a pesar de ser la institución que es el ente rector del sector demográfico pueblo indígenas, y por extensión de los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales de los Pueblos Indígenas de El Salvador, el Ministerio es percibido por algunos miembros de los Pueblos Indígenas como una institución que practica la discriminación, marginación y división.

Las poblaciones indígenas históricamente han sido discriminadas, y saqueado sus recursos naturales, robado, pirateado y hurtado sus conocimientos tradicionales y expresiones culturales por los españoles, criollos, mestizos, ladinos y extranjeros. Esta situación, provocó que algunos miembros de las comunidades indígenas ocultaran sus características culturales étnicas, como un mecanismo de defensa o de integración social y cultural, acción contraproducente, porque desencadena un proceso de auto negación de sus raíces históricas y etnológicas, y obviamente de los conocimientos tradicionales y de las expresiones culturales.

La auto negación facilita el proceso de asimilación de la cultura dominante y la aceptación psicológica y sociológica de dominado. Esta situación se puede revertir con un proceso de descolonización de los conocimientos y conductas impuestas socialmente a través de los medios de comunicación nacionales e internacionales, instituciones del Estado, organismos internacionales y la elite económica, etc.

La protección y los derechos de propiedad intelectual de los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales pasa por la protección preventiva, positiva e internacional, con el fin, de evitar la piratería, plagio, la destrucción y el saqueo de los recursos naturales. Los derechos de propiedad intelectual no solo protegen, sino que permiten que los autores originarios de los Pueblos Indígenas tengan acceso a recibir beneficios económicos, créditos y beneficios.

Referencias

Asamblea Legislativa de la República de El Salvador. (1983). Constitución de la República de El Salvador. Recuperado de https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/171117_072857074_archivo_documento_legislativo.pdf

Asamblea Legislativa de la República de Panamá. (1996). Ley N° 35, Disposiciones sobre la Propiedad Industrial (LPI). Recuperado el 22 de octubre de 2018, de Derechos de Propiedad Intelectual website: http://www.sice.oas.org/int_prop/nat_leg/Panama/L35i.asp

Asamblea Nacional de la República de Ecuador. (2016). Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación de Ecuador. Registro Oficial del Órgano de Gobierno de Ecuador. Recuperado de http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=439750

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2009, diciembre 30). Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales, sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales, norma y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Recuperado de https://www.oas.org/es/cidh/indigenas/docs/pdf/Tierras-Ancestrales.ESP.pdf

Comité Técnico Multisectorial para los Pueblos Indígenas de El Salvador. (2003). Perfil de los pueblos indígenas de El Salvador. San Salvador: CONCULTURA. Recuperado de http://siteresources.worldbank.org/INTLACREGTOPSUSTOU/Resources/163.pdf

Comunidad El Piro. (2017). Protocolo Biocultural “Protección de los conocimientos indígenas asociados a los recursos genéticos”: Comunidad El Piro, Comarca Ngäbe – Bugle, Panamá. GIZ. Recuperado de https://absch.cbd.int/api/v2013/documents/3B1A585E-DEE9-17F6-7840-14EFA8C10794/attachments/2017_Protocolo%20Biocultural%20Comunidad%20El%20Piro.pdf

Comunidades. (2017). Hacia un protocolo comunitario biocultural para las comunidades el Llano, lo Blanco, Nigua y Jiminillo en República Dominicana. GIZ.

Congreso de la República del Perú. (1996). Perú: Ley de Propiedad Industrial (Decreto Legislativo N° 823 del 23 de april de 1996). Recuperado el 22 de octubre de 2018, de http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=129323

Congreso Nacional de la República del Ecuador. (2006a). Codificación de la Ley de Propiedad Intelectual. Recuperado de https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ec/ec031es.pdf

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2007, noviembre 28). Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam. Recuperado de http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_172_esp.pdf

------. (2012, junio 27). Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador. Recuperado de http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_245_esp.pdf

Cruz, R. de la, Muyuy, G., Viteri, A., Flores, G., & González, J. (2005). Elementos para la protección sui generis de los conocimientos tradicionales colectivos e integrales desde la perspectiva indígena. Caracas: CorporaciÛn Andina de Fomento. Recuperado de http://www.comunidadandina.org/StaticFiles/201164175851libro_perspectiva_indigena.pdf

FAO. (2016). Consentimiento libre, previo e informado un derecho de los Pueblos Indígenas y una buena práctica para las comunidades locales. Recuperado de http://www.fao.org/3/a-i6190s.pdf

Franco, M. (2018, mayo 10). En Guatemala, las violaciones burdas a los derechos indígenas son la punta del iceberg, dice la relatora de la ONU. The New York Times. Recuperado de https://www.nytimes.com/es/2018/05/10/indigenas-guatemala-onu/

HispanTV. (2018, noviembre 24). Asesinato de mapuches y nuevas violaciones de DDHH en Chile. Recuperado el 12 de diciembre de 2018, de HISPANTV website: https://www.hispantv.com/noticias/chile/394049/asesinato-mapuche-violaciones-derechos-humanos-carabineros

IPS. (2017, abril 25). Falta mucho para garantizar los derechos indígenas. Recuperado el 23 de octubre de 2018, de IPS Agencia de Noticias website: http://www.ipsnoticias.net/2017/04/falta-mucho-para-garantizar-los-derechos-indigenas/

Jovel, M., & Paz, F. (2017). Buenas prácticas en El Salvador: un territorio con potencial para el acceso y participación en los beneficios (Núm. 3; p. 33). San Salvador: Cooperación Alemana GIZ.

Lira, I. (2018, febrero 19). El Gobierno de México los ignora, e indígenas se van a los países de mineras para acusar atropellos. Recuperado el 12 de diciembre de 2018, de SinEmbargo MX website: https://www.sinembargo.mx/19-02-2018/3384749

Martí-i-Puig, S. (2014). Etnicidad, movimientos sociales y protesta: ¿Cómo interpretar la movilización y la política indígena en el siglo XXI? Latin American Research Review, 49, 242–250. https://doi.org/10.1353/lar.2014.0012

Meurer, S. (2017). Biodiversidad, servicios ecosistémicos y recursos genéticos. Posibilidades de acceso y distribución justa y equitativa (Núm. 2; p. 18). San Salvador: Cooperación Alemana GIZ.

OEA. (2016). Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Recuperado de https://www.oas.org/es/sadye/documentos/res-2888-16-es.pdf

OIT. (1957). Convenio sobre poblaciones indígenas y tribuales. Recuperado de https://www.transparencia.gob.sv/institutions/mtps/documents/49805/download

------. (1989). Convenio No.169, sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. Recuperado de http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312314

OMPI. (2004, marzo 5). Ciertas decisiones de la séptima reunión de la conferencia de las partes en el Convenio sobre Diversidad Biológica relativas al acceso a los recursos genéticos y la distribución de beneficios. Recuperado de https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/es/wipo_grtkf_ic.../wipo_grtkf_ic_6_11.doc

-------. (2015b). La propiedad intelectual y los conocimientos médicos tradicionales (No. 6) (p. 4). Ginebra: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Recuperado de http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_tk_6.pdf

-------. (2015c). Propiedad intelectual y recursos genéticos, conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales. Ginebra: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Recuperado de http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/tk/933/wipo_pub_933.pdf

-------. (2016a). Catalogación de los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales tradicionales (No. 9) (p. 4). Ginebra: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Recuperado de http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_tk_9.pdf

-------. (2016b). Conocimientos tradicionales y propiedad intelectual (No. 1) (p. 4). Ginebra. Recuperado de http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_tk_1.pdf

-------. (2016c). El Derecho Consuetudinario y los Conocimientos Tradicionales (No. 7). Ginebra: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Recuperado de http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_tk_7.pdf

-------. (2016d). La propiedad intelectual y la artesanía tradicional (No. 5) (p. 4). Ginebra: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Recuperado de https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_tk_5.pdf

-------. (2017). Guía para la catalogación de conocimientos tradicionales. Ginebra: Organización Mundial de la Propiedad Intelectua. Recuperado de http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_1049.pdf

ONU.. (1948). Declaración Universal de Derechos Humanos. Recuperado de https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/1986/instrumentos-internacionales-proteccion-ddhh-2005.pdf