Resumen

En

este ensayo el autor pretende revisar, la situación actual en la que se

encuentra la Historiografía Literaria en El Salvador. Esperando que esta

revisión motive a los estudiosos de la cultura a crear la posible Historia de

la Literatura Salvadoreña en Centroamérica.

palabras claves:

Literatura. Historiografía literaria. Autores salvadoreños, Antecedentes

históricos, Textos.

Abstract

In this essay the author

intends to review the current situation of literary historiography in El

Salvador. We hope that this review motivate cultural scholars to create the

possible History of Salvadoran Literature in Central America.

Keywords:

Literature, Literary historiography, Salvadoran authors, Historical background,

Texts.

Antecedentes Históricos: Los

Precursores

En

este apartado hay una revisión de la situación

actual, en la que se encuentra la Historiografía Literaria Salvadoreña en

Centroamérica. Este diagnóstico, permitirá, tener imagen al respecto. ¿Y

con cuáles antecedentes histórico-literarios se cuenta? ¿Quiénes aportan en

este campo de la cultura?

Me ocupé en mi exhaustiva investigación de la búsqueda

bibliográfica de la historia literaria salvadoreña en otras fuentes y estudios,

dentro y fuera del país.

Hay algunos precursores, antecedentes

desde finales del Siglo XIX con las primeras

“Reseñas literarias o síntesis culturales ya del Siglo XX, escritas por

salvadoreños y profesores de universidades extranjeros, en otros idiomas que

opinan como académicos; pero en escueta crítica del proceso histórico de las

letras salvadoreñas y centroamericanas. Aunque ya hasta este presente incompletas

al paso del tiempo. Y, por otra parte, hay breves reseñas por géneros en

teatro y cuento; hay antologías de Poesía, Cuento,

Diccionarios, Tesis Universitarias, monografías, hay revistas y artículos

literarios de periódicos.

Reseñas

Literarias Salvadoreñas: Antecedentes en Centroamérica

Según mis

investigaciones exhaustivas, y yéndonos al año de 1882 del Siglo XIX, entre los

precursores de la Historiografía Literaria Salvadoreña. Y una de las primeras

figuras que sobresalen, es el poeta y periodista nicaragüense Román Mayorga

Rivas (1862-1925). En lo personal Román Mayorga Rivas, humanista muy sensible,

literato visionario, poeta, comunicólogo y lo llamo “Padre de la

Historiografía Literaria Salvadoreña”, y con justa razón para denominarlo;

porque, Mayorga Rivas, no solo, fue el primero, quien escribió para la Nueva Revista de Buenos Aires, Argentina en 1882,

repito escribió la Primera Reseña de “Literatura del Salvador” (así como

lo oyen), que circuló por Norte y Sur América y Europa. Sino también porque así

mismo Román Mayorga Rivas, cuatro años después, fue el primer recopilador de la

importante antología “Guirnalda Salvadoreña”, publicada en 1886.

Una Antología donde podemos

conocer a los primeros bardos de la Poesía Salvadoreña, desde la primera mitad

del Siglo XIX y principios del siglo XX, algunos poetas, escritores y artistas

fueron de “Transición”, muy jóvenes vivieron entre la Colonia y la Emancipación

Política. Una antología, precedida por apuntes biográficos y juicios críticos

de cada uno de sus autores. “Necesaria se hacia la publicación de la

presente obra, que tiene por principal objeto, sacar del polvo en que yacen,

infinidad de preciosas producciones que la indiferencia ha dejado en el olvido…

contribuir, en fin, en fin, a la obra de dar a conocer el Parnaso

Centroamericano”. Decía su presentación a la misma. Publicada en la

imprenta del Doctor Francisco Sagrini, calle de la Aurora # 9, San

Salvador en 1886. Hay una reedición facsimilar de tres tomos en amarillo,

publicada por la Dirección General de Publicaciones, Ministerio de

Educación, El Salvador, 1977.

Del mismo Mayorga Rivas, el

Boletín de la Academia Salvadoreña de la Lengua, post-morten, publicó en 1969 “Oradores

Salvadoreños y Florecimiento del habla Castellana en América.” También fue fundador del Notable Diario El Salvador, entre 1895-1934. Colaborador del periódico Patria, dirigido por don Alberto

Masferrer (1882-1932). Román Mayorga Rivas, desde muy joven dio empuje al

periodismo cultural salvadoreño; con diseños e impresiones modernas de

entonces.

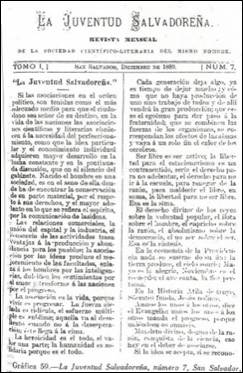

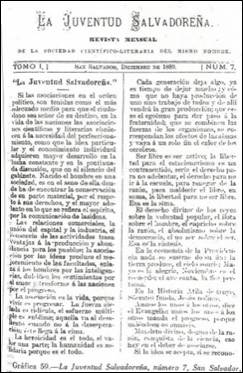

Existen

Revistas y periódicos, páginas literarias de finales del Siglo XIX y principios

del XX. Como la Revista Cultural La Quincena fundada en 1903, dirigida por Vicente

Acosta (1867-1908). Colaboran; Calixto Velado (1855-1927), Román Mayorga Rivas,

Francisco Gavidia (1863-1955), el rector de la Universidad Santiago I.

Barberena (1851- 1916) y Francisco A Gamboa (¿?). Otras revistas como: “La

Juventud Salvadoreña”, la “Republica de Centroamerica”, “El Fígaro” de 1893;

La “Semana Literaria” de 1894. “El Sol” de 1932, brindaban espacios, para

difundir las artes, la literatura, las ciencias y los eventos culturales,

estimulaba la visión creadora de los jóvenes escritores y artistas de esa

época. Como que a veces todo tiempo pasado fue mejor que hoy.

Otro dato importante que

quiero que conozcan, es la opinión crítica sobre la Poética Centroamericana del

polígrafo español don Marcelino Menéndez y Pelayo (1856-1912), en su famosa

“Historia de la Poesía Hispanoamericana” Publicada en Madrid en 1ª Edic., en

1893 y en 1912. Y quien, en el apartado a Centroamérica, y al opinar de los

bardos de El Salvador, dijo en forma escueta: “¿Por qué tantos poetas para

una tierra tan pequeña?” me parece una expresión curiosa, sutilmente cómica

(con respeto al maestro), porque me hizo pensar en una opinión, que siento sin

ton, ni son en lo dicho. A sabiendas como que si don Marcelino, siendo mente

brillante, pudiera ser capaz de medir la poesía de un país a través de su

geografía “en kilómetros cuadrados de poetas”; extraño comentario, de un

erudito historiador y crítico de fama en Europa y en América.

Otro antecedente en la historia de las letras es el ejemplo del maestro

Juan Ramón Uriarte (1884-1934) hijo, de su obra “Paginas Escogidas” (DGP,

Ministerio de Educación, 1ª Edición1939, 1967),

donde se conoce su breve ensayo “Síntesis Histórica de la Literatura

Salvadoreña.” El primero en plantear una “Periodización” de nuestra literatura; y aunque su esquema,

se apega al modelo “positivista” de los historiadores

europeos del Siglo XIX. También Juan Ramón Uriarte, escribió “Cuscatlanalogia” en 1926, dando detalles de escritores

costumbristas y regionalistas de la época.

Así mismo agradecer

el aporte historiográfico de la literaria de Juan Ramón Uriarte (¿? -1884)

[Padre], recopilador de la “Galería Poética Centroamericana” (Imprenta de la Paz

de Guatemala en 1873-1874 y Tipografía la Unión de Guatemala, 1888). Selección

de poetas de Centroamerica, con biografías y notas críticas individuales. Pero

según S.J. Alfonso M. Landarech (¿1928-19?), en su estudio “Capítulos de Literatura Centroamericana” (1958), dice que esta “Galería”,

escrita todo ello en un lenguaje altisonante y campanudo, algo barroco, gusto

muy propio de la época” Atañe observaciones , al decir que el poeta Neoclásico, José

Batres Montufar (1809-1844), nació en Guatemala, cuando es

originario de San Salvador y educado en Guatemala, cuando su padre se traslada

a ocupar un cargo de la Corona Española.

Entre los

poetas, del primer tomo cita a: Fray Matías de Córdoba, Rafael García Goyena

(1766-1823), Antonio José de Irisarri (1786-1868), Juan Diéguez (1813-¿?),

Manuel Diéguez (1821-1861), Jesús Laparra (1820-¿?), José Batres Montufar

(1804-1844), Josefa García Granados (1796-¿?), Francisco Rivera Maestre (¿?).

De los salvadoreños, cita: José Ignacio Gómez (1813-1879), Miguel Álvarez

Castro (1789-1856), considerado El primer poeta de El Salvador, de

nombre conocido.

El poeta

militar, Francisco Díaz (1812-1845), asesinado en disputas políticas, creador

del primer drama histórico en 1843 “La Tragedia de Morazán” (La

Morazanida), ambos patriotas seguidores del héroe Francisco Morazán Quezada

(1792-1842), en las campañas por la unión de Centroamérica. Patriota asesinado

por la oligarquía centroamericana. Uriarte (padre), rescata las primeras

huellas históricas de la poesía lirica de Centroamérica. Del tomo segundo cita

a José Milla (1822-1882) [conocido por el anagrama “Salome Jil”], más narrador

que poeta, ya que se convirtió en el fundador de la novela en Guatemala. Otros

poetas como: Francisco Gonzales Campos (1832-1904), Francisco Lainfiesta (1837-

¿?).

Otra

observación que recalca Landarech, es la ausencia de uno de los mejores poetas

de Centroamérica, el jesuita Rafael Landívar (1731- 1793), llamado el “Virgilio

de Centroamérica” autor de “Rusticatio Mexicana” en la que exalta

con lirismo clásico, un profundo nativismo a su elogiada patria Guatemala,

escrita en Latín en Bolonia donde murió. Landívar, otro de los Jesuitas

expatriados de América, por orden de la Corona Española en 1667. ¿Y Por qué?

Uriarte, dejó en el olvido a Sor Juana de Maldonado, poetisa de

espíritu místico y estilo lirico de la época Colonial. Según mis

investigaciones, nació en San Vicente en el Siglo XVII de la

Provincia de El Salvador.

Alguien bastante inclinado por la historia de la

literatura salvadoreña, es el novelista, poeta y abogado Hugo Lindo

(1917-1985), escribió breves reseñas como: “Panorama de la Literatura

Salvadoreña”, para la Revista Atenea, LVIII, 174 en 1939. Otro de sus

aportes: “Recuento” (Anotaciones Literarias e

Históricas de Centroamérica”, 1969, expone “Una generación de cuentistas

y poetas salvadoreños”, recorre la “Literatura dramática”, cuestiona, la “Escases

de la novela salvadoreña y causas”. Publicó en 1944 “Académicos de las

Letras Nacionales” en la Revista La Universidad. ¿No sé, por qué Hugo

Lindo, no intentó escribir una historia literaria? tenía criterio para

hacerlo; faltó perseverancia y disciplina.

Hugo Lindo, no pudo recoger

el desarrollo histórico de la literatura. Porque estaba consciente de su falta

de práctica intelectual en el país (hasta hoy a mi parecer). Lindo, aunque no

trastoca el problema de crisis de la Historia Literaria. Pero hacia 1940,

justificaba :

“Que como en Centroamérica no están muy avanzadas las investigaciones histórico-literarias,

todo intento parcial, cualesquiera sean sus deficiencias, viene a ser

contribución útil al trabajo que alguien, alguna vez, emprenderá para armar,

con las piezas que hoy se dejen el rompecabezas orgánico.”

Por otras referencias, me

doy cuenta de que en 1926, la escritora María Loucel (1899-1961),

publica “Reseña General de Representativos Femeninos del Reino de Cuscatlán,

El Salvador” (sf), exalta a la mujer en la literatura salvadoreña. Se

menciona de Krist González: “Biografía de escritores salvadoreños”, desde

Francisco Gavidia hasta Álvaro Menéndez Leal. (academia.edu) También la

Dra. Sonia Priscilla Ticas (Linfield University USA), expone sobre “Las

Escritoras Salvadoreñas a principios del Siglo XX. Expectativas y percepciones

socio culturales”. Recuenta la literatura femenina, en principios del siglo

XX; justifica que la mujer salvadoreña, solo estaba delegada, a ser la madre

hogareña. Según su percepción “educativa” y “medios de comunicación”, en que

las escritoras e intelectuales proponían una agenda más consecuente con la

realidad, por los conceptos sobre el feminismo de esa época (Academia.edu.)

En mi investigación de

la excelsa poeta Claudia Lars (1899-1974), se le

conoce en forma amena Reseña Cultural de El Salvador, publicada en 1945

en la Colección Panamericana # 14, W.M. Jackson, Inc. edit. Buenos Aires, dedicado

a don Alberto Masferrer (1868-1932), en honor a su obra Paginas

Escogidas. Los editores de tan prestigiosa editorial escogen lo mejor de

cada país y dan valoración justa del autor.

Claudia

Lars, en síntesis, describe, un breve recorrido literario-cultural, desde la

época Prehispánica, la Colonia, Independencia y hasta 1957, mencionando autores

y obras. Expone que: “A este pequeño rincón de América llegaban muy tarde

las modas literarias, pero, a pesar de la tardanza. Al fin aparecían. Pronto

estaban todos ensayando la nueva manera de decir las cosas, y hasta los más

prudentes entraban con timidez en el ensayo”.

De

los Únicos Textos hasta hoy en los 2000 acerca del Proceso Histórico-Literario

de El Salvador

Ante todo, quiero

advertir con ética que todo señalamiento que se formule, a través de la

aplicada crítica misma, es de madurez, aceptar o no, juicios de valor. No

quiero ser mal interpretado en mis criterios sobre Literatura e Historia. Deber

nuestro, es ejercer la crítica, con objetividad, respeto personal y moral. Pues

a veces despierta, resentimientos, ironía y sarcasmos hasta llegar a la ofensa.

Pido a los investigadores conciencia para agotar todas las posibilidades

bibliográficas, investigando archivos oficiales, religiosos, privados o

públicos de la literatura más representativa. Organizar todo material

literario, dentro de un proceso histórico-critico. Enfocando, textos y

contra-textos literarios, describiendo influencias culturales y ubicación

temporal de géneros, autores en el contexto histórico de la cultura en

movimiento.

La

verdad, después de las únicas fuentes históricas que más adelante detallamos,

seguimos careciendo de una concentrada obra de consulta de nuestras letras

nacionales. Según mis investigaciones

hasta hoy, solo existen cuatro textos, con

relación a la historia literaria en El Salvador, llamados “Desarrollos”, “Panoramas”, “Capítulos” o simplemente “Literatura

Salvadoreña”

Para ir dando más

forma a este trabajo, pasamos a explicar de los únicos textos que existen desde

el pasado hasta hoy los 2000, que tratan el proceso histórico literario en El

Salvador. Partimos del entusiasmo del

nicaragüense Juan Felipe Toruño (1898-1980), radicado en El Salvador desde

1923. Fue responsable de la Pagina literaria “Sábados del Diario Latino”, un

promotor de la literatura nacional y latinoamericana. Ganador del Primer Premio

República de El Salvador, en el Certamen Nacional de Cultura en 1957. Con su

ensayo “Desarrollo Literario Salvadoreño”, editado por el Ministerio de

Cultura en 1958. Ensayo que abarca de la Época Precolombina hasta la promoción

literaria de 1956 de la Generación Comprometida” en que cierra su “Desarrollo”

con la mención de escritores: Roque Dalton García (1935-1975), Ítalo López

Vallecillos, Roberto Armijo, René Arteaga, Elmer Trujillo, Manlio Argueta,

Fernando Mellara Brito, Tirso Canales, José Roberto Cea, Arístides Larin, René

Araujo Solís y Abel Salazar Rodezno.

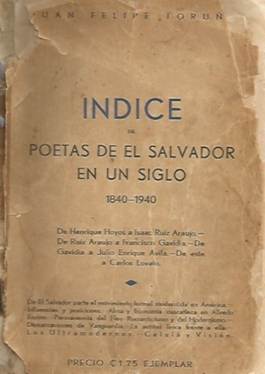

Diremos

que Juan Felipe Toruño “un escritor

liberal-conservador, de derecha”, su mérito ser el

iniciador en dar en forma seria y más ordenada, al primer conjunto de las

letras salvadoreñas. Además, recopilador

del “Índice de Poetas de El Salvador en un Siglo desde 1840 hasta 1940.”

Desde Henrique Hoyos, Isaac Ruiz Araujo a Francisco Gavidia y de éste a

Julio Henrique Ávila y Carlos Lobato (Publicado en 1941), útil en los

orígenes de la poesía en El Salvador. Es

nuestro deber reconocer, su labor de investigador del desarrollo histórico de

nuestra cultura literaria.

Otra mentora María B. de

Membreño (¿?), hacia 1959, edita su primer

tomo de “Literatura de El Salvador (Tipografía Central, 1959), organizado por

tópicos literarios, desde la Época Precolombina, hasta los Contemporáneos días

de 1958. Obra que dedica, con bombo de “admiración al coronel José María Lemus”

(1911-1993) en ese momento presidente de la

República de El Salvador” (1956-1960). Parece buena idea de María de Membreño, organizar

su obra con artículos por épocas históricas, algunos temas caen en lugares

comunes, pero hay referencias desde el pasado colonial de nuestras letras. Su

Primer Tomo, cierra con los aportes de José María Peralta Lagos (1873- 1944)

(Seudónimo de T.P.Mechin) y Fausto Barajas (un escritor desconocido) Desconozco

el Segundo Tomo, del que la autora habla; aunque agrega completo el Índice

General, los temas del proceso histórico de las letras y de cómo la organiza

según su índice. Creo que debemos agradecer a María de Membreño, su paciente

labor como recopiladora, una aristocrática mujer de amplia cultura general.

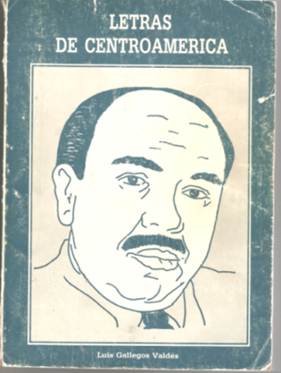

Prosiguiendo en mi

investigación, vemos en los posteriores

años de 1962. Que el conocido crítico don Luis Gallegos Valdés (1917-1990),

publica “Panorama Literario Salvadoreño” (Ministerio de Educación, DDP, 1962);

ya había sido publicado en breve en 1959, para formar parte, del “Panorama das

Literaturas das Américas” de Joaquín de Moctezuma de Carvalho, diplomático

portugués de 1959. Luis Gallegos Valdés, abarca la Época Prehispánica, hasta la

llamada “Generación Comprometida”, de 1956 en que cierra su texto de 1962.

Luego en otras ediciones más delante, ampliado, reeditado en 1981, 1987, por

UCA Editores. Cierra con antecedentes de los poetas de Piedra y Siglo(1967),

Salvador Juarez, Sonia Miriam Kury, Ernesto Mariona, Alejandro Masis, Ulises

Masis, Alfonso Montoya, Francisco Rivera, Eduardo Sancho, Jaime Suarez, Manuel

Sorto, la generación literaria de 1970: Miguel Hueso Mixco, Alfonso Hernández

(1948-1988), Alfonso Velis Tobar (1949), Reyes Gilberto Arévalo Rico

(1949-2012), Salomón Rivera (1945), Alfonso Quijada Urias (1940), Mauricio

Marquina (1945), Roberto Monterrosa (1945), José Roberto Cea (1939), José María

Cuellar (1942-1980), Salvador Molina Cerritos.

La

Revista “Taller.” de Alfonso Hernández, Alfonso Quijada Urias y colabora quien

escribe. A juicio personal, disiento con don “Chito” Gallegos Valdez, cuando,

no solo olvida, a otros escritores y poetas, caídos durante un violento

periodo: Roque Dalton (1935-1975), Lil Milagro Ramírez (-1980), Jaime Suarez

(¿?), Mauricio Vallejo Marroquín, Carlos M. Cevallos, Rigoberto Góngora, Chamba

Silis, Leonel Menéndez, y Reynaldo Echeverría. También Gallegos Valdés, ignora

la toma de conciencia, al no ejercer una crítica de la “literatura de

guerra”, surgida a raíz de la violencia armada, que azota a El Salvador,

desde 1970-1992, una lucha con sentido de liberación nacional.

En

todo caso, la literatura y el arte no pueden ignorar los problemas sociales,

económicos y políticos del medio en que se desenvuelve. Peca don Luis Gallegos

Valdés, al no cuestionar una literatura, que se refleja ante sus ojos, antes y

después de 1990. Pudo, crear, un capítulo “Literatura y Revolución en El

Salvador” Imagen de la ficción en la narrativa, la poesía, el teatro y el arte

en la guerra. Una “Literatura de testimonio histórico.” Y Luis Gallegos

Valdés, justificando, la convulsión dice: “Es la novel voz que trata de

hacerse oír en un país dramatizado por la política y la voluntad de cambio

profundo en lo social y en lo económico” (…) es la respuesta obligada a las

incitaciones de la época, al desafío de las circunstancias históricas,

políticas y sociales.

Don Chito Gallegos Valdez, escritor

conservador, apegado a la historia literaria en Panorama de la Literatura

Salvadoreña”, aunque en la época Prehispánica y Colonial hay rotundos vacíos de

autores; reconoce la falta de tiempo para informarse al completo. Otro de sus

meritos “Letras de Centroamérica” (1984). Agradecer su esfuerzo en la práctica

de nuestras letras, en un medio tan subdesarrollado de la cultura.

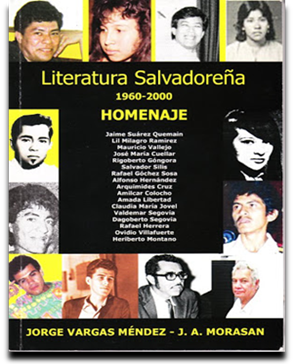

Y me alegra que,

en mis investigadores, haya un compañero, de mi generación, entre los

preocupados por la historia literaria. A ejemplo desde el 2008, circula la

monografía “Literatura Salvadoreña Periodo 1960-2000” de Jorge Vargas Méndez

(Imp. Venado del Bosque 2008). Buenísima labor al rescatar autores, obras,

grupos y talleres literarios, revistas, páginas literarias, suplementos

culturales e importante bibliografía del periodo en cuestión. Excelente

esfuerzo de Jorge Vargas Méndez, el único que veo con perseverancia de

registrar, a manera de recortes, en apuntes y bocetos, poemas, de autores

salvadoreños en su cuenta de FB, con relación a la historia literaria. Solo una

honesta observación, al método utilizado, en la organización del discurso

literario del periodo histórico, planteado. Pero

su obra, ayuda mucho con datos históricos de la literatura.

Quiero manifestar

que los citados dichos textos, aunque elaborados con buena intención claro, pero,

a decir verdad, desde el punto de vista de la ciencia de la literatura, estos

textos no alcanzan, ni pueden ser catalogados como historias literarias, por

eso se llaman “desarrollos”, “Panoramas” o simplemente Literatura

salvadoreña. Pero lo cierto ¿Qué sería hasta hoy de nosotros? Pero de los

mencionados, si no se hubieran preocupado. Pues no tuviéramos nada” respecto a

la historia literaria. También tomamos en cuenta un texto antológico de Eugenio

Martínez Orantes “32 escritores salvadoreños (desde Francisco Gavidia a

David Escobar Galindo), publicado (Amanecer, edit. 1993) Y debemos

constatar que el movimiento de la literatura salvadoreña viene con el tiempo

acumulándose y con la necesidad de su registro histórico, creciendo autores,

obras de nuevas generaciones literarias.

Así en El Salvador, contamos con una cimera figura en relación con

la historia, la literatura, como de la cultura en general y no puede pasarse

por alto. Me refiero al maestro Francisco Antonio Gavidia Guandique (1863-1955)

Imperdonable ignorar, su pensamiento crítico, fundamentador de nuestras

expresiones culturales. Fundó entre 1881-1889 la

Sociedad Científico-Literaria “La Juventud salvadoreña.” (1889-1897) Entre 1903

y 1912 ejerce el periodismo cultural y con: Vicente Acosta (1867-1908), funda

la Revista “La Quincena” (1903) Nos ha legado una “Historia Moderna de El

Salvador”. Y como ensayista el “Estudio Histórico-Filosófico de los acontecimientos

de 1814”, “La formación de una Filosofía propia o sea Latinoamericana”, “La

Máscara del Teatro Nacional”. “Ensayos de una intentona y la primera

representación dramática “Mas vale tarde que nunca” en El Salvador en 1814”

(Revista Síntesis, sf). Otros de sus estupendos ensayos “Influencia de la

literatura en las carreras profesionales.” y “Discursos, Estudios y

Conferencias” (1941), evoca aspectos críticos de la literatura y la cultura

en general, habla de mitos y tradiciones. Creador del Cuento Moderno en El

Salvador. Poeta, que incursiona el Neoclasicismo, el Romanticismo, luego

influenciado por el poeta francés Víctor María Hugo (1802-1885), máximo

exponente de esta corriente por esa época.

Pero

el mayor mérito del maestro Gavidia, quien, con el entusiasmo de practicar la

métrica francesa, quien supo estimular a Rubén Darío (1867-1916), a iniciar el

Modernismo en Hispanoamérica desde Centroamérica a su culminación en Europa,

España influenciando a la Generación de 1898, a finales siglo XIX. Francisco

Gavidia, se caracterizó por el rescate de nuestra identidad cultural, pensando

el pasado desde una tradición nacional y latinoamericana. Como crítico, tenía

un sentido de los hechos históricos del país, de la cultura en general.

Rubén

Darío, el “Príncipe de las Letras Castellanas” , visitó nuestra tierra en dos

ocasiones (1882-1883. 1888-1889), aquí se casó con Rafaela Contreras (1893,

considerada la primera mujer que da inicio al cuento en El Salvador) Después ya

viudo Rubén Darío, se casa con Rosario Murillo en 1893 en Nicaragua; y por último

con Francisca Sánchez del Pozo. Rubén Darío ha dejado huellas literarias

en álbumes personales, periodísticas en El Salvador. Los compañeros Carlos

Cañas Dinarte, Joaquín Meza y otros como: Edelberto Torres Rivas, Gustavo

Alemán Bolaños (1884-1988), han rastreado la biografía de Rubén Darío en El

Salvador, Centroamérica, Sur América y España. Alejandro Montiel Arguello,

organiza artículos con la producción de Rubén Darío, en Costa Rica”, en Centroamérica:

“Primeros versos, Primeros cuentos y el “Presupuesto diplomático de Darío” y

“Las tres novelas darianas”. Anotar que en el “Repertorio Salvadoreño”, San

Salvador, No. 1, Tomo III, 1889, de Diego Manuel Sequeira publica “Rubén

Darío criollo en El Salvador” (León, 1964. Revista de la Dirección de

Bellas Artes, de El Salvador, No. 3, abril-junio de 1952)

De su

producción Rubén Darío, escribió una síntesis cultural: “La Literatura

Centroamericana”, para la Revista Arte y Letras, Chile, 1897, dando relevancia

a Gavidia. Finalmente, Darío después de muchos triunfos, ya enfermo, por los

estragos del alcohol, pasa por El Salvador, a morir en su tierra Nicaragua en

1916, según una crónica de don Arturo Ambrogi. Con su deceso decae el

movimiento del Modernismo, quedarán imitadores, “rubendaríamos (“Un Postmodernismo”,

todavía vigente en las primeras décadas del siglo XX (1920), con poetas como:

Juan Ramón Molina, en Honduras; de El Salvador, Raúl Contreras (1895-173).

Así

Vicente Rosales y Rosales (1894-1980), autor de “Bosque de Apolo” (1924),

“Pascuas de oro” (1947). De Vicente Rosales y Rosales, se dice, que su poema

“Invierno” muestra las primicias de la poesía

de “Vanguardia” en El Salvador, cuyos máximos poetas son Pedro Geofroy Rivas

y Antonio Gamero, tendencias de influencia europea, dándose en nuestro

medio en escritores y poetas de esa época

.

.

Los profesores John

Beverly y Marc Zimmerman en “Poetry and Politics in the Central América

Revolutións” (1990), centran el “compromiso y militancia” de Roque

Dalton, Otto René Castillo (1936-1967). El mismo John Beverly, en “Towards of

Social Historia of Hispanic and luso brazilian literatures” (Hacia la historia

social de la literatura Hispana y luso brasileño), su ensayo “Del Lazarillo al

Sandinismo”, versa “Escribiendo desde la revolución: A propósito de la

poesía de Ernesto Cardenal y Roque Dalton.”

Se cuestiona la “Crisis del Marxismo”, cita de Fredric Jameson, “no es

en su integridad tanto una crisis de una “ciencia” marxista, sino más bien

de una “ideología” marxista, la cual; ha abandonado en todas partes

cualquier intento de proyectar visiones políticas y socialmente atractivas de

un futuro radicalmente diferente”, habla de una literatura consecuente.

Examina como la poesía ha sido una “practica ideológica materialmente

decisiva en la revolución centroamericana”. Se limita solo a Ernesto

Cardenal (1925-2020), al momento Ministro de Cultura del Gobierno

Sandinista en Nicaragua, y en Roque Dalton García, militante en El

Salvador a partir de 1950, asesinado por sus mismos partidarios (1975), no

porque sean los únicos símbolos literarios en C.A. con el compromiso y la

militancia política, sino porque son los poetas más representativos, según sus

criterios. Otro ensayo suyo interesante en el tema que tratamos: Textos y

Sociedad Problemas de Historia Literaria” (Eds. Bridget Aldaraca, Edward Baker, John Beverly, Amsterdam, 1990).

Otro

historiador Rodolfo Barón Castro (1909-1986). Escribió una reseña “Literatura Hispanoamericana (Época

Prehistórica y Colonial), para la “Historia de la Literatura Universal”,

dirigida por Carlos Pérez Bustamante, Madrid 1946. Barón Castro, más conocido

por su monumental obra: “La Población en El Salvador” de utilidad

histórica desde la época Prehispánica, la Colonia hasta sus días últimos.

Publicada en Madrid por el Instituto “Gonzalo Fernández de Oviedo” en 1942.

Gracias

a Carlos Cañas Dinarte, me ilustra con obras de Rodolfo Barón Castro: “Selección

de Prosistas Modernos Hispanoamericanos” (Madrid, Atlas,1944), “Pedro de

Alvarado” (Madrid, Atlas,1943), “Reseña histórica de la Villa de San

Salvador desde su fundación en 1525 hasta el título de ciudad en 1546” (Cultura

Hispánica, Madrid 1950), “José Matías Delgado y el movimiento insurgente

de 1811” (San Salvador, 1962), “Spain and the Hispanic-American World” (1963).

Rodolfo Barón Castro, consultor hispanoamericano de la “Enciclopedia

Británica” (1963), equipo de la Sección Iberoamericana del “Diccionario

de Literatura Española de la Revista de Occidente” (1963).

Un dato de importancia

por su memoria histórica se dio en tiempos de las primeras convulsiones de la

emancipación político-revolucionaria de 1821. Sucede que en 1804, siendo Corregidor

Intendente de la Provincia de San Salvador, todavía bajo la Colonia, don

Antonio Basilio Gutiérrez y Ulloa (1771-1831), nombrado por el rey Carlos IV.

Escribió “Estado General de la Provincia de San Salvador: Reyno de

Guatemala” (1807). Uno de los documentos, más valiosos de la Provincia de

San Salvador, durante el siglo XIX, detalla en Población, clases de familias,

Topografías, Costumbres de los pobladores, edificios, frutos, consumo, comercio

interior, exterior, fondos generales, manufacturas, informe hasta el año de

1807. Según, Barón Castro, el

Intendente Antonio Gutiérrez y Ulloa, puso “especial esmero en hacer una

obra que reflejara fielmente la situación del territorio (…) al extremo de

haber confeccionado uno de los trabajos más completos y eficaces que se hayan

hecho sobre El Salvador en todo tiempo” Destacar que Antonio Gutiérrez

y Ulloa, siendo Intendente de la Corona, fue depuesto debido al movimiento

de insurrección anticolonial del Primer Grito de Independencia en San Salvador,

noviembre 5 de 1811, cuyos primeros pasos anticoloniales, consistió en su

derrocamiento, como funcionario peninsular de la Corona Española.

Otro

mentor don Alberto Mestas, escribió en

Madrid en 1950 "Literatos y Hombres de Ciencia de El Salvador

Independiente, País de lagos y volcanes” (1950). Gracias a Cañas Dinarte, hay la mención de una tesis de 1999 de

Hannover, Alemania de David Hernández, de

la literatura salvadoreña. Se titula “Indigente

Kultur und nationales Trauma (Cultura indígena y trauma nacional. El Salvador,

Modelo para armar” (Berlín, Wissenschaftler, Verlag, 2000), reseña de “historia

analítica de la literatura, a partir de los sucesos de 1932”, la desconozco

para formular juicios al respecto.

El

compañero Miguel Huezo Mixco, dio a conocer en 1978, una escueta reseña

literaria en pildoritas criticas: “Acercamiento a la Nueva Literatura”,

en dos partes el PAPO–Cosa Poética # 7 y # 8 “Literatura Salvadoreña // Una

palabra que rehúsa el silencio”, expone en relación a la historia: “se

requiere nuevos juicios que esclarezcan aspectos tales como las posiciones de

clases que han determinado la dinámica peculiar de los diferentes núcleos y sus

relaciones con el medio. Como también las relaciones del escritor con los

canales de comunicación (…) y observa esa necesidad de “revalorar” el

fenómeno literario salvadoreño dentro del marco cultural, social y político que

presente a lo largo de sus diversas estaciones, para colaborar en la búsqueda

de una identidad propia”

También hay

aportes de Joaquín Meza: Escritores

Coloniales, su esbozo “Semblanza de la Literatura Salvadoreña década

1980-1990.” Publicó “Rubén Darío en El Salvador” y una monografía “La

Poesía de Vicente Acosta” (DPI, El Salvador, 2013), recopiló “Poesía a

mano”, presentación de Alfonso Velis Tobar y Manlio Argueta, al proseguir

con la tradición de la “Poesía a mano” de Oswaldo Escobar Velado

(Editorial universitaria, 1987).

También

gracias al amigo Rafael Rodríguez Días, pude conocer del equipo de Morena

Serpas, Lorena Martínez, Maritza Zelada, Glenda Amaya, asesoradas por Ricardo

Roque Baldovinos (Universidad Católica José Simeón Cañas): “Vida Intelectual

y Literaria de 1920 a 1932 y “Hacia una Historia Social de la Literatura en El

Salvador” (1995). Bosquejos diseñados, solo cuadros sinópticos y títulos,

careciendo de un sentido de valoración crítica al respecto.

Quizás

una de las mejores síntesis literarias, escritas hasta hoy, por sus juicios

críticos se atribuye a José Roberto Cea (1939): “Literatura Salvadoreña” (T. III, Canoa Editores, 1978). Síntesis que debiera poner al día, no se puede estancar su

proceso histórico. Pienso porque Cea, un amante de la historiografía literaria,

no intentó escribir una historia literaria, capaz de hacerlo, ha faltado pasión

y dedicación constante al respecto; pero escribió un ensayo histórico critico “El Teatro en y una Comarca Centroamericana”, Premio del Certamen Permanente de Centroamérica “15 de

Septiembre”, Guatemala, 1992, incluido en Enciclopedia Mundial de Teatro

(Edited by York University, Canadá). Recopiló “Antología General de la

Poesía en El Salvador (1972).

En mis

investigaciones, encuentro otra importante

síntesis “La Literatura Salvadoreña” en

la “Enciclopedia de El Salvador”. Preparada por Rodolfo Cardenal Chamorro. UCA

“José Simeón Cañas” El Salvador MMII

con una breve exposición de su desarrollo y evolución histórica.

Entre otras

reseñas literarias a nivel centroamericano, encontré un breve recuento: de

l Jesuita P. Gordoa: “Evolución de la Literatura Centroamericana”,

publicada en San Salvador en 1936. En Guatemala, Francisco Alvizures Palma “Los

grandes momentos de la Literatura Guatemalteca”, 1983, Y su “Diccionario

de autores Guatemaltecos” (Ministerio de Educación en 1984) Un notable

estudioso de la literatura centroamericana, el italiano Franco Cerrutti

Frigerio, da detalles de teatro, poesía en Guatemala y la novela en El

Salvador, escribe “Contribuciones femeninas a la poesía guatemalteca siglo

XX” en Repertorio Americano, 2018. “Los Jesuitas en Nicaragua del Siglo

XIX”, San José, Costa Rica, 1984. El Gueguense y otros ensayos de

Literatura Nicaragüense” (Roma Vía dei Liburni, 1983).

El

mexicano Don Alfonso Reyes, escribe sobre “El auto sacramental en España y

América en Medallones, México, 1951. La historiadora de Literatura de la

Universidad Complutense de Madrid y San Carlos University Luz Méndez de la Vega

(1919-2012), escribe desde la Colonia “Sobre “Escritoras Centroamericanas

del Siglo XX”. De la Universidad Rafael Landivar de Guatemala, el profesor

Mario Alberto Carrera (1945) publica “Panorama de la Poesía Femenina

Guatemalteca del Siglo XX” (Guatemala, 1983). De Carmen Idígoras Fuentes

“Compendio de la historia de la literatura y las artes en Guatemala”

(1951).

Otro escritor

Dante Liano “La Poesía Guatemalteca Contemporánea”, Universidad de San

Carlos, 1987. El periodista e historiador

hondureño Rafael Heliodoro Valle

(1891-1959) su síntesis “La Literatura Regional en Centroamerica”

(1952), “Enciclopedia de la literatura en México (1959). El escritor

nicaragüense Pablo Antonio Cuadra (1912-2002) su “Brevísima Introducción:

Literatura Centroamericana” (Revista Conservadora del Pensamiento

Centroamericano, 1964). El Guatemalteco Roberto Barrios: “La

Literatura en Centroamerica”, Guatemala, 1915. El nicaragüense Ernesto

Mejía Sánchez (1923-1985):“Literatura Centroamericana” en Revista Arz.,

1955. “La Prosa Moderna en Centroamerica”. El historiador cubano

Raymundo Lazo (1904-1976), escribe “Orígenes Literarios en

Centroamerica” y “Evolución de la Literatura Centroamericana”, 1936. Hay un

breve ensayo, de Antonio Batres Jáuregui (1847-1929) publica:

“Literatos Guatemaltecos” (Tipografía Nacional, 1896).

Al referirnos a los diccionarios biográfico-culturales, en Centroamérica,

en relación con la historia literaria, se conoce en primera edición el “Diccionario

Escolar de Autores Salvadoreños.” (Colección Trigueros de León. Concultura,

1998) del historiador Carlos Cañas Dinarte (1971). Luego en edición,

ampliado, cambiado su título “Diccionario de Autoras y Autores de El

Salvador” (Biblioteca Popular. Concultura, 2002), trayectoria de

escritores, poetas, filósofos, humanistas, historiadores, etc.

Un

Diccionario que ilustra en biografía y bibliografía y anécdotas. Pienso que (para

mayor comprensión de los lectores), el compañero debió encabezar, una

introducción del desarrollo literario en su proceso histórico. En esta segunda

edición del 2002, aparecen nuevos autores, y prevalecen ausencias, es de

“Justicia poética” el rescate de la memoria histórica. El compañero, me comenta

que su Diccionario, es un ambicioso proyecto cultural, que irá ampliándose en

varios volúmenes. Es autor responsable de la versión virtual de la Enciclopedia

digital de El Salvador” (Barcelona, MMXXI, editorial Océano Multimedia 2011

Compact-disc Data Storage). Admiro en Cañas Dinarte, su perseverancia en otros

trabajos.

Así

también hay labor del compañero Oscar Martínez Peñate (1958)

El Salvador Diccionario de Personajes, Hechos Históricos, Geografía e

Instituciones (Edit. Nuevo enfoque, 2000) en coautoría de María Sánchez Bermúdez.

Ambos autores en sus diccionarios rescatan la memoria histórica. No olvidar

el entusiasmo de don Miguel Ángel García, su valioso “Diccionario

Enciclopédico Histórico de la Republica de El Salvador” (Tipografía “Luz”,

San Salvador entre 1927, 1951. Edit. Aldisa, 1999, 2002), registra la

Conquista, hasta 1899 en lo Político, Social, Ciencias, Letras y Bellas Artes,

cual versa su contenido. El Dr. Rafael Lara Martínez, comenta que: “Esta

obra de don Miguel Ángel García servirá mucho para el futuro y a esta obra,

llegaran a consultar las generaciones venideras en busca del dato y detalles de

lo que ha ocurrido en épocas pretéritas”.

En mis búsquedas cayó en mis manos, el Diccionario enciclopédico de El Salvador” de 1968, de bolsillo, ilustrado,

registra cultura, geografía, arqueología, etnografía, artes, ciencias,

biografías, historia de símbolos patrios, flora y fauna, autores, gobernantes

de El Salvador, compilado por Manuel Alba Bauzano (Fernández Editores, S.A.

Coyoacán, México.DF.1968).

Otra

fuente donde hay mucho de la literatura salvadoreña y centroamericana,

elaborado en Cuba, Casa de las Américas es “Panorama Histórico Literario de

Nuestra América, 1900-1943”. (Habana, 1982). Un panorama de obras, autores

de América, entre múltiples problemas sociales y políticos. Y como pretendemos hacer mejor las cosas, creo que necesitamos en El

Salvador -como lo hay en otros países- un “Diccionario Enciclopédico Histórico

Crítico de la Literatura Salvadoreña”, dejo el título, sería útil para la consulta

a investigadores en obras, autores, grupos, Antologías, generalidades,

movimientos culturales, que explique escuetamente el desarrollo literario y su

contexto social.

Tal cual de gran

importancia el famoso “Diccionario de Literatura Española”, dirigido por

Germán Bleiberg y Julián Marías, Tercera edición, corregida y aumentada. Entre

sus colaboradores, se encuentra Rodolfo Barón Castro, incluidos los

salvadoreños Arturo Acevedo, Vicente Acosta, Julio Enrique Ávila (1890- ¿?),

poeta de la generación del modernismo. Santiago Ignacio Barberena (1850-1916),

consagró su vida a su formación humanística, científica. Fue Rector de la

Universidad Nacional de El Salvador. José Batres Montufar (1809-1944), de la

Colonia, poeta Neoclásico. Evoca lo “pintoresco y lo cómico” en “Tradiciones

de Guatemala”, “Las falsas apariencias”, “Don Pablo y el Reloj”. Raúl

Contreras (1896- ¿?), de la generación posterior al Modernismo su

representante. Incluido Román Mayorga Rivas (1862-1925) Dicho Diccionario,

contiene una “Reseña de la Literatura salvadoreña”, desde la patriarcal

figura de Francisco Gavidia, impulsaría a Rubén Darío al Modernismo hasta el

poeta Juan Coto, con su obra “Cantos de la tierra prometida”, 1940). Y

de Alvizures Palma su “Diccionario de autores guatemaltecos”, Ministerio

de Educación en 1984.

En mi

investigación encuentro una recopilación elaborada en 1995 por Michelle

Herrera: “Bibliografía sobre la Mujer en El Salvador (1902-1994)” Por

referencias recientes de 1994, Carlos Gregorio Flores, escribió “Biografía

de Escritores Salvadoreños” (Editorial, Libertad, San Salvador, 1994).

También Krist Gonzalez escribe “Biografía de escritores salvadoreños” Desde

Francisco Gavidia a Álvaro Menéndez Leal. (Academia.edu) Hay un aporte

crítico de Alfonso María Landarech: “Capítulos de Literatura Centroamericana”,

Editorial de Publicaciones, 1959. Enfoca el “Costumbrismo”, cuento, novela,

periodismo. Recientemente conozco del sacerdote filosofo Matias Romero

(1927-2022) su “Historia de la Filosofía en El Salvador”, útil por el

proceso histórico.

A ejemplo hay

estudios histórico-literarios, monografías

, tesis académicas universitarias,

Revistas, Páginas literarias de la época. También textos en relación a las

historias de la literatura en Centroamérica. De Nicaragua: un extraordinario

investigador Eduardo Arellano en: “Panorama de la Literatura Nicaragüense”

(1966) su “Historia básica de Nicaragua (Fondo editorial CIRA, Managua,

1993) De Pablo Antonio Cuadra: "La Literatura Centroamericana. En

Panamá: Rodrigo Miro “La Literatura Panameña. Origen y proceso.”

(1970) Así hay otras

Hay información de

antologías de poesía y cuento. (Ver nota) En

poesía, de Vladimir Amaya, con “Torre de Babel” (Antología de poesía joven

salvadoreña de antaño), un proyecto bastante amplio (Editorial Equizzero,

2015). También Vladimir Amaya, es fundador del Taller Literario “El Perro

muerto”, y recopilador del Segundo Índice de la Poesía Salvadoreña. Así mismo

Alfonso Fajardo, recopila la Antología Lunáticos Poetas Noventeros de la

Postguerra (Índole Editores, 2012). Ricardo Lindo ha elaborado

“Alba de otro Milenio” Antología de Poetas Jóvenes de El Salvador (Concultura,

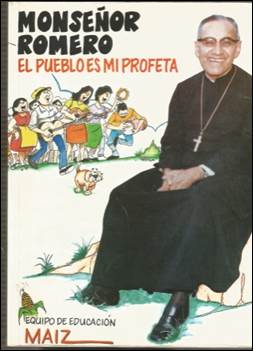

2000). Así quien escribe Alfonso Velis Tobar (1949), su Antología de “Poesía

Romeriana” “SE QUE MI HORA SE ACERCA” en homenaje al Santo Oscar

Arnulfo Romero, asesinado (1980), crimen que conmocionara al mundo,

ocasionado por la oligarquía y militares de la dictadura. Dicha Antología

todavía inédita, incluye poetas salvadoreños, centroamericanos, del Caribe,

Latinoamericanos y europeos.

Circulan algunos “Diccionarios

lingüísticos” del habla popular salvadoreña” de Joaquín Meza, Jim Casalbe y Jorge Vargas Méndez. Y me doy

cuenta por las redes sociales, que hay una “Antología Poética de Roque

Dalton” por Ángela Correa en Academia.edu. (Para mayor detalle, véase capitulo V)

Y en la tradición de la Literatura oral, la cultura popular del

folklore salvadoreño y antropología de la cultura. A partir de la pionera María de Baratta (1890-1978), transcribe

la lengua autóctona en Cuscatlán Típico (1991), se integra con el alma

indígena, literatura de tradición oral en náhuatl, vemos que hay interés de algunos estudiosos

salvadoreños en el rescate de esta lengua de nuestra vieja raza y antes que se

extinga. Aunque hay algunos investigadores e historiadores conscientes en la

revitalización del Náhuatl Pipil, como lengua autóctona: Rafael Lara Martínez,

Edgar Palma, Lyle Campbell, Francisco Arévalo, Jorge E. Lemus, Raúl Azcunaga,

Fina Vegas Guillen, Carlos Chávez, Julio Martínez, etc.

También en la tradición oral folklórica tenemos de Salvador Gonzales Sol: “Fiestas Cívicas y exhibiciones

Populares y Folklore Salvadoreño, 1947. De Adolfo Herrera Vega en “Expresión Literaria de nuestra vieja raza” (Segundo Premio República de El Salvador, Certamen Nacional de

Cultura, 1960), “El indio occidental en

El Salvador y su incorporación social por la escuela”. De Gerardo Moncada Silva “El saber de un pueblo” (1985). De

Fátima Velázquez “Mitos de lengua materna pipil en Izalco” De Gregorio

López Bernal “Mármoles, Clarines y Bronces. Fiestas cívico religiosas en El

Salvador, siglos XIX y XX”, 2016).

Muy

importante el rescate de la Cultura Lenca, del poeta Danilo Vásquez, y

coautores de “Cuadernos Lencas”. Otro aporte de Jeremías Mendoza “Paginas históricas de la Raza

Lenca de la Republica de El Salvador” (1913). Pude encontrar una Antología

de narrativa oral popular: Oralitura de El Salvador, 2007, Dpto. de Letras,

Facultad de Ciencias y Humanidades, Universidad Nacional de El Salvador, bajo

la coordinación de Luis Melgar Brizuela, todo por el rescate de la Identidad

Cultural Salvadoreña. De la tradición oral en zonas indígenas “Sustratos del

Náhuatl Pipil de Occidente en Sonsonate, San Vicente y la Paz., Folklore de

“Literatura Oral, que hoy llaman “Oralitura”.

Alguien que genialmente rescató la mitología oral prehispánica

Pipil de los Izalcos, el Dr. Leonard Schultze Jena: Indiana II–Mythe in

Muttersprache Der Pipilvon Izalco in El Salvador” (Mitos y Leyendas de los

Pipiles de Izalco” en El Salvador) por Editorial Gustav Fischer en Jena

1935. La obra original editada en alemán. Traducida al español por Gloria

Menjivar Rieken y Armida Parada Fortín. (Ediciones Cuscatlán, El Salvador,

1977) Y en este campo cultural

Miguel Ángel Espino, María de Baratta, Francisco Espinosa, Efraín Melara

Méndez, Aracely de Gutiérrez, Benjamín Palomo, Adolfo Herrera Vega, Rafael Lara Martínez, Jose Roberto Cea.

Esa

labor de Coordinación de Gloria Mejía de Gutiérrez edita “Tradición

Oral de El Salvador” (CONCULTURA, DPI, 1993) También se ha

recopilado a través de las Casas de la Cultura “Espíritus Mitológicos de El

Salvador” (Dirección de Publicaciones e impresos, 1997), con el patrocinio Programa

Unesco /Alemania, selección y revisión de Gloria Mejía de Gutiérrez.

De Fidias

Jiménez (1906-2004) “Idioma Pipil o Náhuatl de Cuscatlán y Tunalan”

(1937). El conocido Jorge Larde y Larin

(1920-2001) escribe “El Salvador Historia de sus Pueblos, Villas y Ciudades

1957. Toponimia autóctona de El Salvador (1975) y Toponimia Autóctona de El

Salvador Oriental” (Min. Interior, 1975). Del antropólogo Pedro Geofroy Rivas (1908-1979): “La Toponimia

Náhuatl de Cuscatlán” (1961), “El Náhuatl de Cuscatlán” (1969), “El

Español que hablamos en El Salvador” (1973), “La Mágica Raíz” (Ensayos

(1998).

Se

conoce de la Universidad Católica

Centroamericana (UCA) la tesis de Félix Montano y Mario Ramos: “Literatura

Precolombina Cuscatleca” (Códice por descifrar, 1992), interpretan la

Toponimia Náhuatl en los orígenes de la poesía precolombina en El Salvador. De Amílcar Carranza: “Folklore Danzas de historiantes, las

Partesanas, Torito Pinto, las Cofradías y los Guachivales”, 1982. El

historiador David Vela “La Danza entre los Maya-Quiche”, Cultura, 1963. El

Blog El Borracho abstemio recopila “50 años de poesía joven en El Salvador.

Mapas para explorar la Literatura Salvadoreña” (2020) Todas estas obras del pasado de la literatura popular de suma importancia

historiográfica, base para una historia literaria.

No olvidar a los

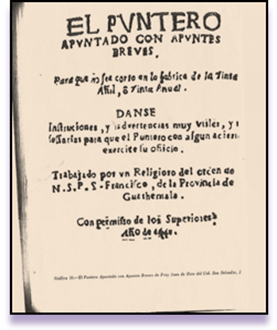

historiadores, los Cronistas de Centroamérica, como de otras fuentes del pasado

prehispánico literario, desde el supuesto Descubrimiento, la Conquista, la

Colonización, y a manera de testimonio histórico las “Cartas de Relación de

don Pedro de Alvarado” en 1525, “La Historia Verdadera de la Conquista

de Nueva España” (1632), por Bernal Díaz del Castillo. Otros Historiadores:

De la Época Colonial, el cronista Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán

(1643-1700) escribe “Recordación Florida” (Madrid, 1882), el dominico Fray

Antonio de Remesal (1575-1627), escribe “Historia General de las Indias

Occidentales y particular de la gobernación de Guatemala y Chiapas”,

Madrid, 1620. El padre Francisco Ximenez “Historia de la Provincia de San

Vicente de Chiapas y Guatemala”, 1931.

El

historiador guatemalteco Alejandro Marure (1806-1851), escribe “Bosquejo

histórico de las revoluciones de Centroamerica desde 1811-1834 (Guatemala,

Ministerio de Educación, 1960), El filósofo Constantino Lascaris (1923-1979) “Historia

de las Ideas en Centroamerica” (Educa, 1970) una obra de consulta para la

historia literaria en Centroamerica. De Rodolfo Cardenal Chamorro (1950) autor

de “Manual de Historia de Centroamerica.” (S.S. UCAEdit., 1996),

“Cursos de Historia de la Cultura, Filosofía e Historia de la Iglesia” (2011).

De Pedro Antonio Escalante Arce (1945) se conoce “Códice de Sonsonate,

crónicas hispanas”, 1992. “Los Tlaxcaltecas en Centroamérica”, San

Salvador. 2001. De Rafael Guido Vejar “Sociedad, economía, historia y

antropología desde un enfoque sociológico”, La hora de Sofía: El

significado histórico del primer grito de independencia”.

Otros historiadores de antaño Dr.

Santiago Ignacio Barberena (1851-1916), Manuel Fernández, David Alejandro

Marroquín(1911-1977), Alberto Luna (1856-1922), Ricardo Guevara, Manuel

Vidal, el padre Arocha, Roque Dalton (1935-1975),

su Monografía El Salvador” También José Salvador Guandique, Francisco

Gavidia y Miguel Regalado Dueñas: escriben “El repliegue político de la

oligarquía Salvadoreña” (Tipografía Santa Anita, 1975) En Honduras el Dr. Galel

Cárdenas su “Proceso Generacional de la Literatura Hondureña” y su “Manual de

Literatura Hondureña”, en coautoría de Nery Alexis Gaitán. Se conoce

el aporte de Helen Umaña con “Literatura Hondureña, breves juicios críticos

sobre escritores hondureños...” Los Estudios del portorriqueño Ramón

Luis Acevedo de “La Novela Centroamericana, un recorrido (Desde el

Popol Vuh hasta los umbrales de la novela actual” (1982) Del profesor Seymour

Mentón, su estudio “La Novela Guatemalteca” A decir verdad todos estos aportes

orientan el imaginario histórico-social de la literatura en diferentes periodos

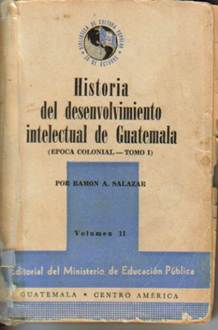

históricos y se conocen las referencias de la cultura Colonial en Centroamérica,

de Ramón Salazar con sus textos Historia del Desenvolvimiento Intelectual de

Guatemala.

Y dentro de lo que podemos llamar Literatura de

Testimonio, un género que se justifica en la Literatura de Centroamérica,

se clasifican “Pájaro y Volcán” de Miguel Hueso Mixco: rescate de prosas,

poemas del Frente de Guerra de 1989. Al igual que el “Compa” Augusto Morel con “Este

Lucero es Chiquito” (1993), recoge textos de guerra. Así otros

narran las vivencias, las experiencias, las circunstancias, historias

personales y colectivas, crónicas de la guerra, en los frentes desde 1980 y los

90s como: Berne de Ayala Yurike “El ruido de los muertos cuando llueve”,

historia de las matanzas, del Rio Sumpul en 1980. Dagoberto Gutiérrez, escribió

“Nadie quedará en el olvido” y en verdad nada debe quedar en olvidos de

toda esa vivencia histórico-revolucionaria vivida en el frente de guerra

1980-1992.

Carlos

Henríquez Consalvi, recoge de labios de Rufina Amaya y Mark Danner “Luciérnagas

en el Mozote” quien con eficacia cultural dirige como fundador (Museo de la

Palabra, 1996) imagen de la masacre, que

conmovió al mundo en 1981, llevada a cabo por el genocida coronel Domingo

Monterrosa Barrios. Publica una literatura de

testimonio histórico de la realidad nacional. También hay aportes biográficos, documentos histórico-críticos, vida de personajes

como “Farabundo Martí”, de Jorge Arias Gómez.

También

Jorge Barraza Estrada, escribe la “Gesta de Anastasio Aquino” en 2001.

De Julio Alberto Domínguez Sosa, “Anastasio

Aquino. Caudillo de las Tribus Nonualcas” revalorizando históricamente la

imagen de este reivindicador indígena en sus derechos humanos. De los escritores rusos A. Petrojin y E. Churilov,

encontré una amena y casi novelesca “Vida de “Farabundo Martí”, Editorial

Progreso, Moscú, 1985.

La más antigua

bibliografía literaria historiográfica encontrada en mis investigaciones es la

famosa recopilación de 1521-1850 de José Mariano Beristaín Souza (1756-1817) “Biblioteca

Hispanoamericana Septentrional, Catalogo y Noticias de los Literatos nacidos o

educados o florecientes en la América Septentrional Española que han dado a luz

algún escrito o lo han dejado preparado a la prensa (1521-1850)” data de

1883.

También

en 1746 el historiador Lorenzo Boturini Benaduci, público: “Idea de

una Nueva Historia General de América Septentrional” (Madrid: Imprenta Juan

de Zúñiga, 1746 México, y la Edit. Porrúa en 1974) Abarca remotas culturas

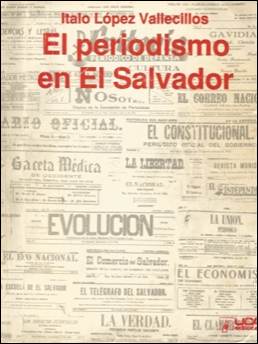

indígenas de Centroamérica, la Conquista Española. Otra obra de importancia para su consulta “El Periodismo en El Salvador” (1987), de Ítalo López Vallecillos

(1932-1986), habla de los orígenes del

periodismo en Hispanoamérica, la Colonia y tiempos contemporáneos en

Centroamérica.

No me

queda más que estimular a compañeros, que sigan dando perspectiva crítica de la

literatura y las artes de la cultura salvadoreña. Todo este recuento pueda parecer aburrido, pero no lo es así, por

su misma naturaleza, vital para la historia de la literatura. Creo que ya se tendrá amigo lector, una idea de la situación

actual de la historiografía literaria salvadoreña en Centroamérica. Pues

el estudio de las letras salvadoreñas o de otro país, debe ser labor de equipo

especializado en esfuerzos combinados.

Se cuenta en

nuestro recuento con académicos de Literatura salvadoreños graduados de

Universidades extranjeras, contribuyen con ensayos de interpretación crítica a

la historia literaria salvadoreña y centroamericana. Para ejemplos: Tania

Pleitez Vela, Beatriz Cortez, Ricardo Roque Valdovinos, Rafael Lara Martínez, Alexandra Ortiz Wallner, Verónica Ríos Quezada,

Claudia Meyer, Sonia Priscilla Ticas,

Lauri García Dueñas, Ivonne Melgar Navas, Julio Torres Recinos, Paul Fortis

(1948-2017), Felipe Q. Quintanilla, Joaquin M. Chávez y su servidor Alfonso

Velis Tobar.

En fin, creo haber cumplido mi objetivo en este recuento

bibliográfico de la historia literaria salvadoreña en Centroamérica. Pienso que los trabajos investigados y citados son de relevancia.

La historia literaria salvadoreña más representativa, se debe

revalorar desde su concepción teórica, y desde su marco de interpretación

histórico-literario y estético. Y quizás “para

encontrar la solución a nuestra problemática cultural, debemos desarrollar la

investigación y valoración del hombre salvadoreño, no solamente por su

aparición en la literatura, sino también en otras categorías del conocimiento

humano”

Espero que esta revisión de la situación en que se encuentra la

historiografía literaria nacional, como estimulo, contribuya a una posible

historia literaria salvadoreña. Como lo sabe

pensar Miguel Hueso Mixco “Ya vendrá otro tiempo en que se hará un

concienzudo y serio examen sobre la obra literaria de nuestros escritores,

desapasionada y objetiva” (…) “se debe rehacer el mundo literario” (…)

“otorgar los meritos valederos, ubicar a nuestros autores en el concierto de

voces latinoamericanas” (Revista

histórico critica de literatura de C.A. Costa Rica, Ene. –Jun. 1975). Entonces

trato de recalcar ¿Por qué envidiar, y por qué no estar a la altura de otras

literaturas del mundo? ¿Por qué no dar evidencias de nuestra literatura

salvadoreña o centroamericana? En cuanto la literatura en la región, en

particular, la salvadoreña, ricas en imaginación y no discrepan de la

imaginación creadora de otras realidades literarias en sentido también de la

cultura universal.

ANAQVELES,

Revista Biblioteca Nacional. Nro. 5 director Baudilio Torres y Redactor Arturo

Benjamín Sánchez (Imprenta Nacional, San Salvador, 1955).

Álvarez

de Hernández, Lilian. Et al, “Bibliografía, Hemerografia y Tesario”,

Depto. de Letras, Universidad de El Salvador. “Catalogo Colectivo de

Publicaciones Periódicas Existentes, por 1978. Impreso de la Biblioteca hasta

1985”, San Salvador, 1986.

Cea,

José Roberto Cea, “De y para la Literatura”, Folleto mimeografiado, 1982.

Foster, David

William, “El Salvador” en “Handbook of Latín American Literature”

Hueso

Mixco, Miguel en El Papo Cosa Poética. “Literatura Salvadoreña. Que

rehúsa al silencio), 1978.

Membreño,

María en “Literatura

de El Salvador” (Tipografía Central, 1959.